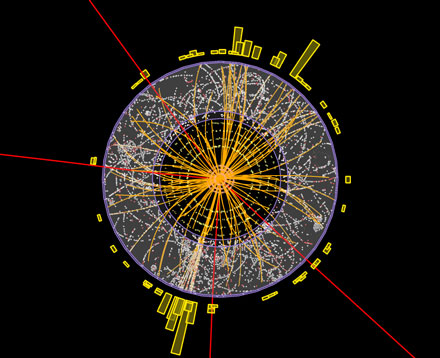

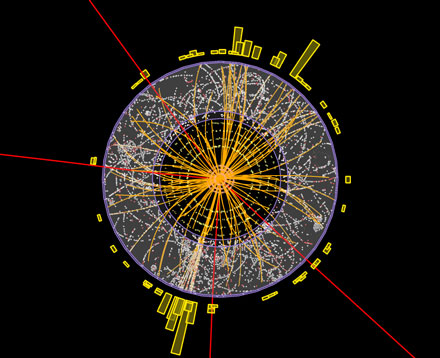

Tanggal 30 Maret 2010, blog ini menyambut berhasilnya kolisi perdana di LHC. Waktu itu disebutkan: CERN akan menjalankan LHC selama 18-24 untuk menyiapkan data bagi riset-riset fisika partikel. Tujuannya tak lain dari meninjau kembali Standard Model yang menjadi dasar ilmu fisika beberapa dasawarsa terakhir. Yang konon paling banyak dicari adalah jejak dari boson Higgs yang diharapkan bakal membuka tabir misteri gravitasi. Kini masa 24 bulan hampir berhasil. Banyak data yang telah diolah, dan sebagian dipublikasikan di situs CERN. Boson Higgs berstatus sangat mungkin tampil, namun memerlukan lebih banyak pengolahan informasi dan diskusi untuk menginterpretasi triliunan butir data yang telah diperoleh dari kolisi proton di dalam LHC. Kolisi berenergi 7 TeV itu sebenarnya belum merupakan kapasitas penuh LHC. Target 14 TeV baru diperoleh beberapa tahun lagi. Namun sebenarnya, apa sih yang diributkan dari Boson Higgs?

Tepat 5 tahun lalu, 26 Desember 2006, blog ini membahas tentang partikel W+, W-, dan Z, yang menyebutkan Mekanisme Higgs. Mekanisme Higgs ini menarik, karena ia menjelaskan bagaimana materi dapat memiliki massa. Sebenarnya tidak ada alasan dalam Model Standar (Standard Model) yang menjelaskan bahwa partikel2, baik boson maupun fermion dapat memiliki massa. Untuk mengingatkan, boson adalah partikel yang mengikuti statistika Bose-Einstein, memikili spin bilangan bulat, dan membawa gaya-gaya interaksi, seperti elektromagnetika (foton), gaya nuklir lemah (W+, W-, Z), dan gaya nuklir kuat; sementara fermion, yang mengikuti statistika Fermi-Dirac, adalah partikel seperti kuark dan lepton yang membentuk materi, dengan spin bilangan pecah (±1/2, ±3/2, dll). Tapi kita bisa mengukur bahwa massa itu ada, dan bahwa setiap partikel elementer memiliki massa yang unik.

Menurut Model Standar, setiap jenis gaya atau boson terikat oleh sebuah simetri. Simetri ini menjaga hukum2 yang mengikat setiap gaya. Kerja simetri cukup sempurna untuk gaya yang tak melibatkan massa, seperti pada elektromagnetika dan gaya nuklir kuat. Prediksi interaksi gaya pada energi tinggi sangat berhasil dan hanya melibatkan mode yang ada di dunia nyata. Namun boson yang memiliki massa memiliki mode osilasi tambahan. Penerapan simetri pada boson semacam ini akan membuang osilasi tambahan pada boson2 ini, yaitu boson2 nuklir lemah. Tanpa hukum tambahan, boson lemah tak dapat mengikuti simetri Model Standar. Memaksakan simetri pada boson lemah menghasilkan partikel boson tak bermassa, yang tentu berbeda dengan realita.

Fermion, baik kuark atau lepton, dapat memiliki sifat spin kanan atau kiri. Namun fermion tangan kanan dapat dikonversi menjadi tangan kiri dan sebaliknya dengan interaksi yang sama. Namun eksperimen menunjukkan bahwa gaya lemah berlaku berbeda pada fermion tangan kiri daripada fermion tangan kanan. Lebih khusus, pada partikel dengan spin kiri, muatan lemah seolah menghilang. Pelanggaran simetri ini unik, tak terjadi pada interaksi lainnya. Jelas bahwa diperlukan hukum tambahan untuk membuat hukum2 dalam Model Standar tetap konsisten.

Kita akan menamakan muatan yang dibawa oleh energi nuklir lemah (dan boson lemah) ini sebagai muatan lemah; yang dapat diasosiasikan dengan hubungan muatan listrik dengan energi listrik (dan foton). Muatan lemah boleh saja muncul dan menghilang ke dalam ruang hampa, jika ruang hampa dianggap memiliki medan yang disebut Medan Higgs. Medan Higgs membangkitkan dan menyerap muatan lemah. Namun Medan Higgs tak disusun dari partikel, melainkan dari distribusi muatan lemah di seluruh semesta, yang akan menghasilkan atau menyerap muatan lemah di tempat2 dimana nilai medan tidak nol. Medan Higgs hanya berinteraksi dengan partikel yang memiliki muatan lemah, yaitu boson lemah, kuark, dan lepton. Interaksi dengan Medan Higgs menimbulkan perlambatan. Artinya ada kelembaman. Artinya ada massa. Mekanisme ini yang disebut dengan Mekanisme Higgs. Sebagai perbandingan, foton, yang tak berinteraksi dengan Medan Higgs, tak menerima perlambatan, sehingga tak memiliki massa, dan dapat melaju dengan kecepatan cahaya. Tentu saja :).

Ada sebuah ilustrasi menarik yang aku baca beberapa tahun yang lalu. Medan Higgs ini mirip khalayak di sebuah hall. Jika ada tokoh yang buat mereka tak menarik, mereka akan acuh, dan si tokoh kita dapat melewati hall dengan mudah. Namun jika seorang seleb masuk ke hall, khalayak akan mengerumuni sang seleb. Besar kerumunan akan tergantung tingkat popularitas (muatan) sang seleb. Sang seleb harus menggunakan energi lebih besar, dan waktu lebih lama, untuk bisa melewati hall. Kuark top tentu paling populer, sehingga massanya paling besar. Elektron memiliki popularitas kecil. Dan foton tidak populer sama sekali :). Ketidakpopuleran foton memungkinkannya berkelana amat jauh, sementara boson lemah seperti W+, W-, dan Z hanya memiliki jangkauan pendek, berat, dan lamban. Tanpa Higgs, foton sebenarnya mirip Z.

Pada level energi tinggi, atau secara kuantum pada jarak amat dekat, Mekanisme Higgs tak dapat terjadi; sehingga tak dapat dibedakan antara W+, W-, Z, atau foton. Terjadi simetri. Namun pada energi rendah, atau pada jarak yang lebih renggang, Mekanisme Higgs bekerja, meluruhkan simetri, dan boson menunjukkan diri sebagai W+, W-, Z, atau foton. Sebagai sebuah teori, ini sangat menarik dan elegant. Namun, secara eksperimen, Mekanisme Higgs belum terbukti. Dan ini yang diharapkan ditampilkan di LHC: sebuah Boson Higgs.

Boson Higgs adalah bentuk boson dari Medan Higgs. Ini agak mirip hubungan antara foton dengan medan magnet. Kita tahu foton berkait dengan medan magnet, namun kita tak harus mengamati tampilnya foton saat mengamati bekerjanya gaya magnet. Medan Higgs juga dapat bekerja tanpa pernah menampakkan Boson Higgs. Namun, seperti pada elektromagnet, jika kita memberikan usikan pada medan elektromagnet, cahaya (atau foton) dapat terpancar. Para periset ingin membuktikan adanya Medan Higgs dengan menunjukkan adanya Boson Higgs. Usikannya pada Medan Higgs itu dilakukan di LHC.

Boson Higgs diperkirakan memiliki energi (atau massa) tak terlalu besar. Ingat, ia justru tak berinteraksi pada energi tinggi. Diperkirakan massanya di bawah 800 GeV, atau jauh lebih kecil, pada orde 100 GeV. Walau kecil, tetapi ia tak mudah diamati, karena sebelumnya kita tak dapat memiliki piranti untuk mengamati interaksinya. Di LHC sendiri, Boson Higgs diharapkan berinteraksi dengan partikel2 bermassa besar, karena sifatnya yang mudah berinteraksi dengan massa. Namun LHC masih menggunakan partikel ringan, sehingga kemungkinan terdeteksinya Boson Higgs semakin kecil.

Boson Higgs diperkirakan memiliki energi (atau massa) tak terlalu besar. Ingat, ia justru tak berinteraksi pada energi tinggi. Diperkirakan massanya di bawah 800 GeV, atau jauh lebih kecil, pada orde 100 GeV. Walau kecil, tetapi ia tak mudah diamati, karena sebelumnya kita tak dapat memiliki piranti untuk mengamati interaksinya. Di LHC sendiri, Boson Higgs diharapkan berinteraksi dengan partikel2 bermassa besar, karena sifatnya yang mudah berinteraksi dengan massa. Namun LHC masih menggunakan partikel ringan, sehingga kemungkinan terdeteksinya Boson Higgs semakin kecil.

Syukur, masih ada beberapa alternatif yang diharapkan mampu menampilkan Boson Higgs. Salah satunya, tumbukan kuark, yang diharapkan dapat membentuk partikel berat, yang kemudian akan luruh sambil memancarkan Boson Higgs. Kemungkinan lain adalah jika kuark memancarkan boson lemah virtual, yang lalu bertumbuhan dan menghasilkan Boson Higgs. Kedua kemungkinan ini, di samping menghasilkan Boson Higgs, menghasilkan partikel lain yang mungkin dapat mengganggu pengamatan. Kemungkinan ketiga adalah jika gluon bertumbukan membentuk kuark top dan anti kuark top, yang dalam waktu singkat akan bertumbukan dan memancarkan Boson Higgs saja.

Kemungkinan semacam itu memang sangat kecil. Namun trilliunan tumbukan yang dilakkan di dalam LHC diharapkan dapat memberikan beberapa hasil eksperimen yang memadai.

Minggu lalu, CERN menyelenggarakan sebuah seminar yang menampilkan hasil-hasil riset di lab ATLAS dan CMS. Disampaikan bahwa riset telah cukup memadai untuk melakukan pencarian Boson Higgs, namun hasilnya belum dapat disebut konklusif. Andai Boson Higgs memang ada dan telah terdeteksi, kemungkinan besar ia memiliki rentang massa 116 – 130 GeV seperti yang tercatat di ATLAS, atau 115-127 GeV yang tercatat di CMS.

Namun masih akan banyak riset lanjutan dan alternatif model untuk memperbaiki Model Standar sebagai bagian dari pengenalan kita terhadap struktur alam, yang semuanya akan didalami dalam waktu-waktu berikutnya. Yuk kita ikuti dengan asik :)

[Credit: Gambar 1 dari situs CERN. Gambar 2 dari Lisa Randall.]

Boson Higgs diperkirakan memiliki energi (atau massa) tak terlalu besar. Ingat, ia justru tak berinteraksi pada energi tinggi. Diperkirakan massanya di bawah 800 GeV, atau jauh lebih kecil, pada orde 100 GeV. Walau kecil, tetapi ia tak mudah diamati, karena sebelumnya kita tak dapat memiliki piranti untuk mengamati interaksinya. Di LHC sendiri, Boson Higgs diharapkan berinteraksi dengan partikel2 bermassa besar, karena sifatnya yang mudah berinteraksi dengan massa. Namun LHC masih menggunakan partikel ringan, sehingga kemungkinan terdeteksinya Boson Higgs semakin kecil.

Boson Higgs diperkirakan memiliki energi (atau massa) tak terlalu besar. Ingat, ia justru tak berinteraksi pada energi tinggi. Diperkirakan massanya di bawah 800 GeV, atau jauh lebih kecil, pada orde 100 GeV. Walau kecil, tetapi ia tak mudah diamati, karena sebelumnya kita tak dapat memiliki piranti untuk mengamati interaksinya. Di LHC sendiri, Boson Higgs diharapkan berinteraksi dengan partikel2 bermassa besar, karena sifatnya yang mudah berinteraksi dengan massa. Namun LHC masih menggunakan partikel ringan, sehingga kemungkinan terdeteksinya Boson Higgs semakin kecil.