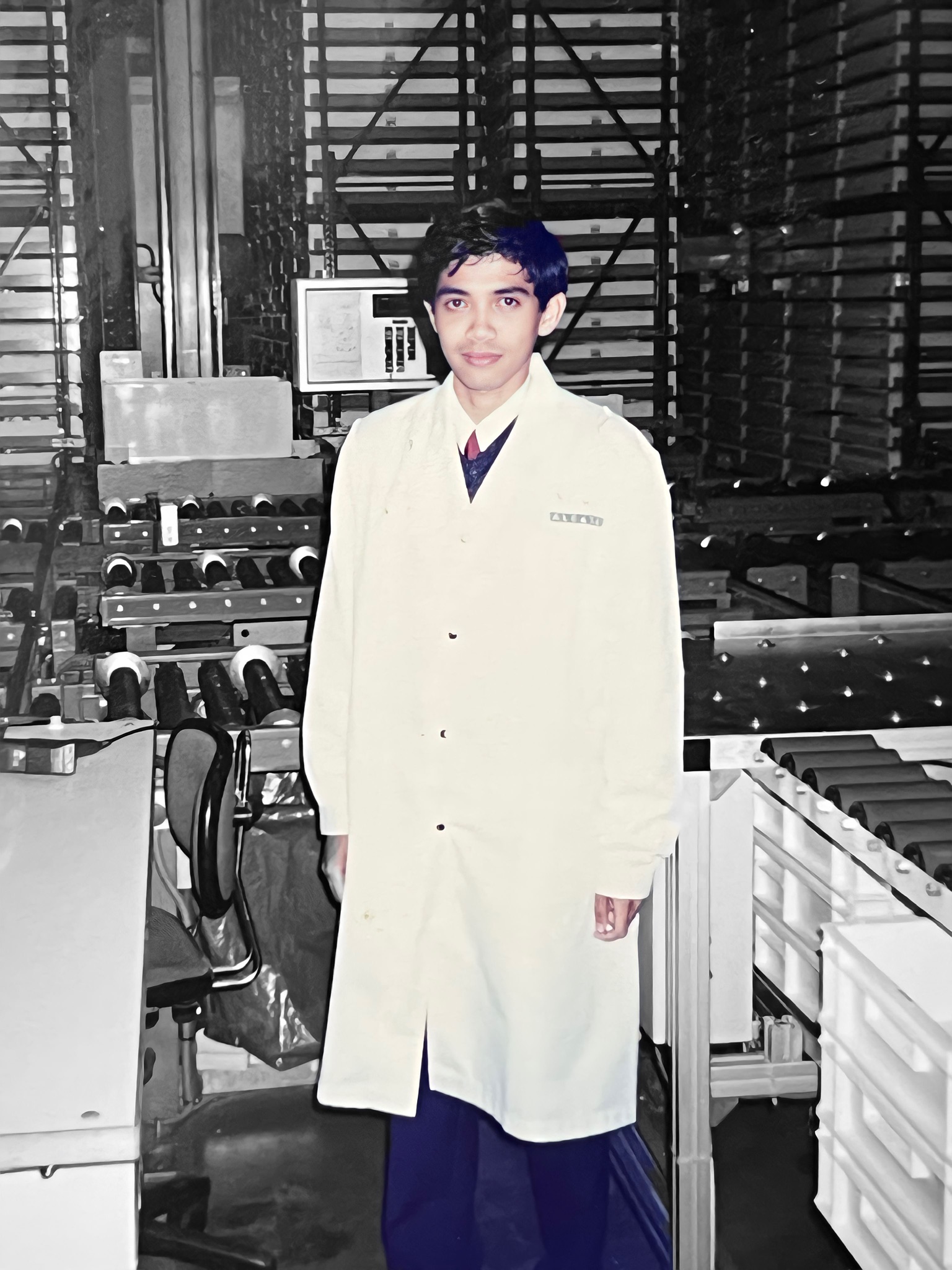

Sebuah tulisan di Kompas mengingatkanku pada kota Toledo. Toledo, nyaris sepuluh tahun yang lalu. Hey, sebelum kaum proletar sekali lagi memprotes acara jalan2ku, aku mau cerita dulu bahwa aku ke sana bukan dengan sterling dari dompetku. Impossible lah yaw. Waktu itu aku sedang belajar FITL with SDH, yang waktu itu masih merupakan ilmu rada baru. Training di Madrid, dan ada kunjungan ke pusat industri Alcatel di Toledo.

Tentu saja industrinya menarik. Tapi aku lagi jarang cerita tentang pekerjaan di sini :). So, abis itu, kita bikin acara kunjungan ko kota budaya Toledo. Salah satu kota tertua di Eropa.

Sebelum masuk kota, kita sempatkan diri mengamati kota dari kejauhan. Dari jauh, yang tampak adalah museum sebesar kota kecil, di bawah terik matahari. Trus bus kami masuk Toledo. Sepasang mata indah mengamati kami turun dari bus. Hmm, bahkan sepuluh tahun kemudian, aku masih bisa melihatnya. Mata yang tidak khas Eropa.

Guide kami (orang Alcatel Toledo) bercerita bahwa kota ini dilindungi oleh Unesco. Salah satu kota tertua di Eropa. Dulunya ibukota salah satu kesultanan muslim di Eropa. Tapi sudah tidak ada lagi muslim di sini. Lalu dia menunjuk ke bekas masjid yang telah dialihfungsikan. Kami diajak ke katedral. Terdengar Konserto Brandenburg ke 4. Hey, waktu itu aku masih suka Bach. Si guide bercerita bahwa kalau orang Islam seperti kami berdoa langsung kepada Tuhan, maka mereka berdoa melalui para saint. Maaf kalau ada yang berbeda pendapat — tapi itu kata guide kami. Banyak ceruk-ceruk yang mewakili tempat para saint, dan orang-orang berdoa di setiap ceruk.

Kembali ke udara segar, aku memutuskan berjalan tanpa guide. Berkeliling lorong yang berlandaskan batu-batu kecil. Menonton para pengrajin emas. Menikmati hiburan lokal. Ke pasar tradisional. Mendengarkan orang yang mengumpulkan sumbangan untuk membantu orang-orang Bosnia. Berbaur bersama deretan turis dari berbagai negara. Dan nggak sengaja ketemu guide kami lagi, tepat waktu makan siang. Hey :).

Kunjungan berikutnya adalah ke Benteng Alcazar. Sekarang jadi museum kemiliteran. Aku udah lupa apa isinya. Barangkali hal-hal yang menyangkut perang dan semacamnya nggak bertahan lama singgah di kepalaku. Tapi aku menghabiskan waktu agak lama juga di dalam sana. Trus keliling lagi menikmati arsitektur kota. Aku bukan tipe turis tukang belanja sih :). Jadi menikmati kota itu udah kenikmatan tersendiri.

Dan sore datang terlalu cepat. Sopir sudah tak sabar mau membawa kami kembali ke Madrid. Enggan meninggalkan kota menarik ini. Tapi bis bergerak, lambat tapi tanpa ampun. Dan sepasang mata indah itu kembali menatapku dari luar jendela.

Dan membuatku sadar bahwa yang indah bukan harus melekat.