Catatan “Humor Klasik Buat Bisnis” tentu saja memang dibuat dalam masa pengembangan Qbaca. Di awal pengembangan, negosiasi yang menarik — yang menyangkut bentuk produk dan platform — telah dilakukan dengan beberapa kandidat developer, para publisher, hingga para senior di corporate. Sedikit mirip dengan si “calon besan Bill Gates” :). Bahkan di masa awal pembentukan prototype produk (dan platform), kami telah menerima berbagai masukan yang sesungguhnya semuanya bagus dan ideal, namun saling bertolak belakang. Mirip petani dan anaknya yang membawa keledai. Tapi kami harus memastikan bahwa produk ini bisa menjejakkan kaki di kondisi Indonesia saat ini, sekaligus punya peluang untuk tumbuh ke depan dan menumbuhkan pengembangan konten dan aplikasi digital lain di Indonesia. Yang justru tidak mudah adalah memastikan misi dan strategi produk ini tersampaikan dengan baik, hingga ke ujung senior leader di atas, ke developer yang memiliki standard tersendiri, ke komunitas, ke publisher, dan ke dalam tim sendiri. Agar tak terulang kisah Goh Chok Tong, kita harus benar-benar memastikan misi dan strategi ini tersampaikan ke semua stakeholder. Tapi memang tidak mudah.

Qbaca sendiri dinyatakan resmi diluncurkan pada 9 November 2012, di Teluk Jakarta, bersamaan dengan penyerahan penghargaan Indigo Fellowship 2012. Acaranya sederhana, sesuai bentuk produk yang tidak gemebyar, tapi diharapkan tumbuh dari kecil untuk berkembang membesar melalui aktivitas komunitas.

Event perdana bagi Qbaca adalah di Indonesia Book Fair di Senayan Jakarta, 17-25 November 2012. Dua talk show digelar di panggung utama.

Talk show tanggal 19 November menampilkan Dewi “Dee” Lestari yang didampingi EGM DMM Achmad Sugiarto, mengulas e-Book dari berbagai sudut pandang. Dee sebagai pembaca mengharapkan e-Book bukan hanya sebagai buku yang didigitalkan, tetapi harus diperkaya dengan enhancement yang meningkatkan pengalaman membaca dan berinteraksi. Dee sebagai penulis mengharapkan platform e-Book yang dilengkapi dengan digital security untuk menjamin terjaganya hak penulis dan penerbit buku.

Talk show tanggal 21 November menampilkan CIO Telkom, Indra Utoyo, dalam bedah buku “Manajemen Alhamdulillah” karya beliau yang juga tersedia di Qbaca. Sebetulnya tak ada permintaan khusus untuk memasang buku pejabat Telkom di Qbaca. Kami hanya meminta penerbit (a.l. Mizan Group) untuk memasang beberapa buku best seller mereka ke dalam Qbaca. Ternyata salah satu yang dikirimkan adalah buku “IU” ini. Waktu kami sampaikan terima kasih bahwa buku “IU” ikut dimasukkan, pihak penerbit Mizan juga surprised, karena mereka tidak merasa sengaja memilih buku yang berkaitan dengan Telkom. Bedah buku ini menghadirkan perwakilan dari Mizan Group, IKAPI Pusat, dan MUI. Surprised. IU sendiri menyampaikan paparannya tidak dengan gaya Telkom (hahaha), tetapi sebagai penulis professional yang memiliki passion pada karyanya. “Telkom punya direksi sekelas ulama,” komentar ustadz Irfan Helmi dari MUI Pusat.

Selama pameran, beberapa masukan, dan komentar diterima oleh Tim Qbaca. Mungkin aku akan memberikan komentar satu-per-satu di sini, sekaligus buat bahan diskusi buat menerima lebih banyak masukan lagi buat perbaikan produk milik bersama ini.

EPUB3

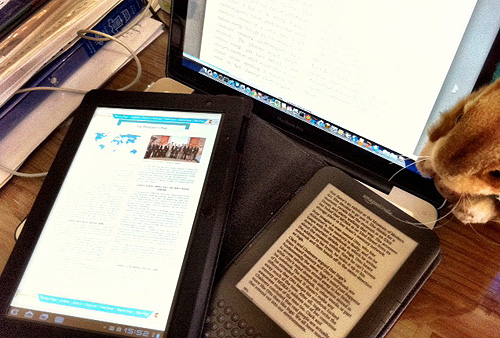

Qbaca bukan saja akan memigrasikan buku ke bentuk digital, namun juga akan menjadi platform bagi konten dan aplikasi digital interaktif skala mini untuk dapat dikemas dalam bentuk e-Book, dan didistribusikan dalam Qbaca bookstore. Format yang mutakhir, terbuka, terstandardisasi, dan paling memungkinkan untuk ini adalah EPUB3. EPUB3 memungkinkan konten berupa teks, gambar, animasi, video, suara, dan aplikasi interaktif untuk dimasukkan ke dalam e-Book secara relatif mudah. Dalam konteks buku-buku sekolah, kita dapat menciptakan LKS digital, laporan, eksperimen, tes kemampuan, dll, dalam e-Book berformat EPUB3 ini.

EPUB3 juga, sebagai format standard, dipilih untuk memudahkan para publisher mempersiapkan e-Book sendiri sebelum disubmit ke dalam sistem Qbaca. Berbagai program (mis Pages di Mac) dapat melakukan ekspor ke EPUB. Program gratis seperti Calibre dapat melakukan konversi ke EPUB. Program Sigil dapat digunakan untuk membuat dan mengedit file EPUB.

Namun, file akan dikirimkan ke user dalam bentuk file EPUB3 terenkripsi. Jadi hak-hak penerbit tetap dijaga.

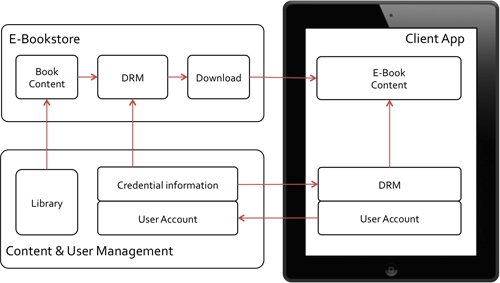

Digital Right

Qbaca harus memastikan bahwa para penerbit dan penulis di Indonesia bersedia bekerja sama, dan menyumbangkan buku untuk didistribusikan di Qbaca. Salah satu hal yang diminta semua penerbit besar saat ini adalah dijaganya digital right. Memang ini jadi melanggar prinsip pribadi yang menyukai konten terbuka. Secara pribadi, semua whitepaper, materi lecture & seminar, dan presentasi, selalu aku bagikan free via web atau jalur lain. Tetapi kita tidak hidup di lingkungan tempat para penulis berpikir seperti penulis O’Reilly (yang sering aku jadikan contoh dalam distribusi buku tanpa DRM), dan pembaca publik di Indonesia pun belum seluruhnya berperilaku seperti sebagian besar segmen pembaca buku-buku O’Reilly. Survei-survei menunjukkan bahwa publik di Indonesia lebih suka mencari konten gratis (termasuk Internet gratis dan listrik gratis, jika memungkinkan), plus suka berbagi konten gratis yang bukan milik mereka sendiri. Belum ada kesadaran menjaga copyright atau copyleft.

Jadi, sampai budaya kita bisa agak berubah, atau sampai para penerbit/penulis bersedia bekerja sama dengan model bisnis tanpa DRM, kita terpaksa masih akan memberlakukan DRM.

Platform

Qbaca akan tetap diarahkan sebagai platform. Bukan hanya berarti Qbaca dapat menampung berbagai konten dan aplikasi yang berbeda sebagai konten yang dijual dan didistribusikan di atasnya, tetapi juga Qbaca akan dikembangkan untuk memungkinkan transaksi dilakukan tidak hanya di sistem Qbaca. Setelah sistem teruji oleh pasar, kita akan mengajak para developer untuk menciptakan aplikasi reader yang terhubung dengan sistem Qbaca, membuat toko digital yang dapat digunakan untuk membeli konten di Qbaca, membuat lini produksi yang dapat langsung melakukan submit konten (e-Book dan konten lain) ke Qbaca, menghubungkan aplikasi dan web dengan Qbaca, dan masih banyak kemungkinan lain.

Kompatibilitas

Pada versi terkini (2.0.0), Qbaca tidak dapat dijalankan pada Jelly Bean (Android 4.1 dan 4.2). Ini memang mengecewakan, terutama bagi kami. Aku sendiri menggunakan Flexi di Samsung Galaxy S3 dengan Android 4.1.1, jadi masih ikut mengalami crash ini. Tim developer menjanjikan bahwa versi yang berjalan baik di Jelly Bean akan diterbitkan sesegera mungkin.

Versi iOS tetap dijadwalkan terbit pada bulan Desember. Waktunya memang mendesak, sementara Apple approval memerlukan waktu tak sedikit. Mohon kesabaran sedikit dari para penganut “Think Different” :).

Versi Blackberry masih di luar rencana. Tapi kami berharap RIM benar-benar mewujudkan harapan kita semua untuk memungkinkan aplikasi Android dijalankan di atas OS Blackberry 10.

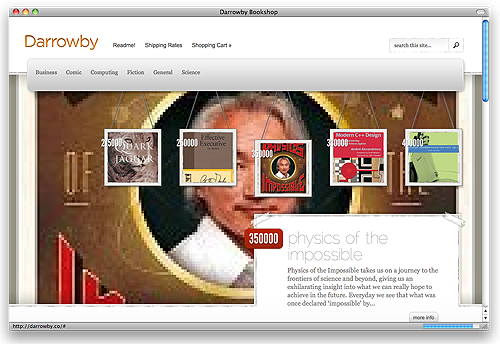

User Interface

User Interface Qbaca masih jauh dari memuaskan. Kami masih terus memperbaikinya. Kami telah meminta masukan dari para blogger dan anggota komunitas pembaca buku serta komunitas penggemar gadget. Ada banyak masukan, dan beberapa di antaranya bertolak belakang. Misalnya, ada yang memilih halaman depan hanya diisi cover tanpa deskripsi, namun banyak yang juga mengharapkan deskripsi tetap ditampilkan. Tim kami terus memilah, melakukan eksperimen, dan memperbaiki user interface ini.

Buku Yang Terbatas

Sebagian besar penerbit yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Qbaca masih memerlukan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan konten EPUB. Umumnya mereka melakukan layout dengan In-Design atau program lain yang belum dapat menyimpan hasil seperti yang diharapkan, dalam format EPUB3. Tapi konten-konten baru saat ini terus-menerus ditambahkan.

Penulis Indie

Sebagai corporate yang memang masih mengemban sisa-sisa masa lalu, Telkom belum cukup luwes untuk bekerja sama dengan individual. Revenue sharing baru dapat dilakukan dengan badan hukum :). Namun Qbaca akan membuka kerjasama dengan pihak ketiga untuk menerima naskah dari penulis indie; sehingga naskah dapat diformatkan menjadi EPUB3, dan disubmit ke sistem Qbaca, plus dilakukan revenue share dengan cara yang tetap memenuhi persyaratan bagi semua pihak.

Tambahan

Beberapa situs / news / blog yang mengulas Qbaca:

News / Journal: Daily Social | Tempo | Tribun | Telkom Speedy | Mizan

Blog: Nike Rasyid | Fera Marentika | Bambang Trim | Hindraswari Enggar | Daily Andro

Qbaca: Site | Twitter | Facebook | Google Playstore | Mail

Paris: Menara Eiffel. Dari sisi estetika, banyak yang tak menyukai menara ini. Ia bertahan karena memiliki fungsi ilmiah. Gustav Eiffel membangun menara ini setelah membangun banyak jembatan, dan Patung Liberty di New York. Menara disusun dari besi dengan kadar karbon yang lebih tinggi, yang dibentuk dari besi dan karat :). Besi dibentuk menjadi lempeng, yang kemudian disambung saat masih panas di tempat, dan dibiarkan mendingin sambil berkait. Tinggi menara 324m. Dari ketinggian itu, aku sempat melihat seluruh Paris, dan sempat membuat resolusi, wkwkwkwk :). Oh ya, menara itu memiliki lekuk unik dan keren karena alasan teknis: untuk menahan tekanan angin. Eiffel sendiri menyatakan bahwa anginlah yang menjadi alasan membentuk menara seperti itu. Menara ini digunakan untuk pengukuran cuaca, eksperimen ilmiah, dan kemudian juga pemancar radio. Di bawah menara, dipahatkan nama2 ilmuwan Perancis, dari Lagrange, Laplace, Lavoisier, Ampère, Becquerel, Cauchy, Coulomb, Fourier, dan lain2.

Paris: Menara Eiffel. Dari sisi estetika, banyak yang tak menyukai menara ini. Ia bertahan karena memiliki fungsi ilmiah. Gustav Eiffel membangun menara ini setelah membangun banyak jembatan, dan Patung Liberty di New York. Menara disusun dari besi dengan kadar karbon yang lebih tinggi, yang dibentuk dari besi dan karat :). Besi dibentuk menjadi lempeng, yang kemudian disambung saat masih panas di tempat, dan dibiarkan mendingin sambil berkait. Tinggi menara 324m. Dari ketinggian itu, aku sempat melihat seluruh Paris, dan sempat membuat resolusi, wkwkwkwk :). Oh ya, menara itu memiliki lekuk unik dan keren karena alasan teknis: untuk menahan tekanan angin. Eiffel sendiri menyatakan bahwa anginlah yang menjadi alasan membentuk menara seperti itu. Menara ini digunakan untuk pengukuran cuaca, eksperimen ilmiah, dan kemudian juga pemancar radio. Di bawah menara, dipahatkan nama2 ilmuwan Perancis, dari Lagrange, Laplace, Lavoisier, Ampère, Becquerel, Cauchy, Coulomb, Fourier, dan lain2.