Tidak seperti di Amerika Serikat, Teori Evolusi diajarkan di Indonesia secara damai dan nyaris tanpa pertentangan. Diajarkan sejak awal masa baligh di SMP, teori ini dianggap sama wajarnya dengan teori2 lain, seperti lempeng benua, teori elektromagnetika, dll (teori kuantum nunggu SMA –red). Tentu memang ada kekhawatiran bahwa teori ini tak ditentang bukan karena dianggap wajar, tetapi karena metode pendidikan tingkat menengah di Indonesia yang masih dangkal itu menjadikan semua teori sebagai hal yang hanya perlu dibaca sebentar, dipakai menjawab ujian pilihan ganda, dan kemudian dilupakan selamanya. Tak menjadi dasar pengambilan keputusan, baik skala pribadi maupun skala nasional :). Paling jadi candaan: “Eh, teori evolusi itu yang bilang bahwa manusia keturunan monyet kan? Kalau liat muka elo sih, kelihatannya memang benar.” Tapi itu dulu.

Kini, murid2 menjadi semakin pintar. Khususnya setelah tumbangnya rejim Soeharto, pikiran kritis sudah menjadi keseharian di sekolah. Diskusi dengan mahasiswa zaman sekarang sudah berbeda dengan diskusi dengan para korban brainwash gank Soeharto. Tapi itu aspek positif. Aspek di sisi lain adalah Harun Yahya :).

Berlawanan dengan perkiraan orang, Harun Yahya bukanlah nama orang. Ini adalah nama samaran bagi sebuah tim, dalam sebuah organisasi, dengan Adnan Oktar sebagai ideolog utamanya. Tujuannya mulia. Mengangkat kebenaran dan keindahan Islam menggaung ke seluruh dunia. Tapi tak beruntungnya, kebenaran Islam di sini adalah kebenaran dalam interpretasi organisasi itu. Adnan Oktar sendiri menyukai sains, dan sekaligus mistisisme, lalu ia gabungkan sebagai Sains Islam. Tapi terbitan pertama tokoh ini malah menyoal zionisme, kepalsuan holocaust, dll; yang membuatnya sempat dihukum. Tak lama ia mulai menerbitkan serial Sains Islam yang memang menawan. Semesta ciptaan Allah yang indah (segala puji bagimu, Rabbal ‘Aalamiin). Tapi kemudian sambil menyangkal teori evolusi. Harun Yahya mulai memaksakan pendapatnya tentang cara Allah mencipta dan menyusun semesta. Allah tidak boleh menjalankan semesta sesuai yang dideskripsikan oleh Teori Evolusi (tapi boleh dengan teori kuantum, mudah2an). Lebih menarik lagi, Allah harus masuk ke sains, harus teramati di mikroskop: harus kelihatan dengan mata. Misalnya mata itu sendiri :). Mata adalah bukti bahwa struktur itu diciptakan sebagai struktur, bukan melalui evolusi: ini adalah bukti adanya Sang Pencipta. Kita bisa melihat Sang Pencipta di sini. Begitu ulas Harun Yahya. Berikutnya adalah tuduhan: Teori Evolusi adalah teori atheist. Darwin adalah biang dari materialisme yang artinya biang dari komunisme, naziisme, zionisme, kapitalisme, soekarnoisme, marhaenisme, soehartoisme, terorisme, dll. Tapi jangan lupa bahwa naziisme tidak jahat, karena Harun Yahya sendiri bilang bahwa holocaust itu palsu. Buku2 Harun Yahya diinternasionalkan dalam bahasa2 dunia: Inggris, Urdu, Indonesia. Dan disambut hangat. Jangan lupa, bagian depannya memang bagus :).

Sementara itu para ilmuwan jadi terpaksa garuk2 kepala. Justru dengan Darwinisme, evolusi genetik, dan evolusi mimetik, evolusi budaya, didukung berbagai teori menarik, misalnya teori game, orang bisa memahami bagaimana budaya terbentuk, dan bagaimana cara terbaik menata masyarakat. Orang yang sungguh2 paham Darwinisme akan menjadi manusia yang menjaga nilai2 pribadi maupun nilai2 masyarakat. Kenapa? Coba tamatkan buku teori game. Justru orang2 dogmatik, yang tak paham ilmu, yang memperalat ideologi dan agama untuk saling membunuh dan menghancurkan.

Aku pikir tadinya demam Harun Yahya akan pudar, dan akal sehat menang. Tapi tentu aku terlalu banyak nonton film :). Dalam kehidupan nyata, justru Harun Yahya sedang memulai tahap baru dari offense-nya. Sebuah buku Atlas of Creation dicetak dan dikirimkan ke banyak sekolah di Eropa. Dukungan segera datang dari beberapa pemuka berbagai agama di Eropa: Protestan, Katolik, Yahudi, dan Islam. Terjadi kaukus kreationisme. Keren juga, jadi Pancasilais yang bisa menyatukan agama2 :). Orang Islam yang tadinya menganggap injil itu tak perlu dibaca (dengan alasan sudah terjadi modifikasi atas ayat Tuhan di dalamnya), kini jadi ikut rajin membaca genesis. Protes berdatangan. Sementara itu masyarakat Perancis gelisah, membacanya sebagai peningkatan radikalisme Islam dalam bentuk perang pikiran. Berikutnya Atlas ini juga disebarkan ke ke seluruh dunia

Tapi, huh sebalnya, bukankah cara Harun Yahya itu sendiri memang tak berbeda dengan cara sebuah kepercayaan disebarkan? Dimulai dengan hal2 yang baik, seperti moral, kasih sayang, yang tak seorangpun akan menyangkalnya; kemudian didukung hukum2 primer; lalu hukum2 sekunder; dan standardisasi; lalu konsensus yang memilih satu hal baik di atas hal baik lainnya (soal pilihan); lalu pematahan ketidaksesuaian pendapat. Dan, demi moral dan kasih sayang, tapi juga demi level ketakutan tertentu, orang masih terus memberikan dukungan. Untuk berlepas dari fraud model Harun Yahya dan model serupa, orang harus mulai juga berlepas dari kebiasaan menerima agama (yang mau tak mau harus diakui: hasil evolusi budaya juga) apa adanya. Orang harus kembali beragama dan berkomunikasi dengan Rabb-nya dengan bersih, yakin diri, ikhlas, kuat, percaya diri; lalu menatap sesamanya dengan kasih sayang tanpa syarat.

“Tapi kan buku Harun Yahya berisi ayat Qur’an.”

“Terus? Mau bikin buku sains beneran yang berisi ayat Qur’an juga boleh kok.”

“Dan dalam kitab suci mana pun tidak tertulis tentang teori evolusi.”

“Dan juga teori kuantum.”

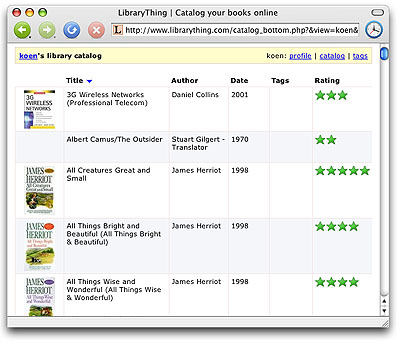

“Teori kuantum ada. Si Koen pernah menuliskan di web yang lama. Nggak tahu kenapa dihapus.”

“Iya, kalau diinterpretasikan seperti itu. Tapi teori evolusi juga ada, kalau diinterpretasikan dengan cara yang sama. Juga teori string, biarpun belum jelas teori string benar atau salah.”

“Tapi buku Harun Yahya dijual di masjid.”

“Jualan di masjid?”

Apa sih yang paling berbahaya dari Harun Yahya? Orang Islam sibuk menajiskan evolusi, peran DNA, dll, plus jualan di masjid; sementara orang2 yang dituding sebagai atheist itu melejit memanfaatkan biotechnology. Tertutup pintu kita untuk revolusi akbar setelah revolusi semikonduktor.

“Ah, dasar si Koen atheist. Pasti dia mau bilang juga bahwa bumi mengelilingi matahari.”

Trus mendadak kangen tulisannya Herriot. Serial Herriot semestinya cukup lengkap di rak buku. Aku mulai dari All Things Bright & Beautiful. Di Darrowby, Herriot mulai mewarisi sedikit sifat paradoks dari Siegfried. Kesal berat pada peternak yang tak menghargai libur natalnya, lalu memuji mereka sebagai pencerah dunia. Bab lain menceritakan Herriot sebagai jagoan pembungkus kucing: seliar apa pun si kucing pasien, ia selalu bisa membungkusnya. Ia hanya gagal waktu menangkap kucing bernama Boris, akibat ulah Tristan si pengacau yang justru menikmati mengejar2 kucing liar + superlincah itu. Tokoh lain yang juga muncul adalah dokter Ewan, yang mengatasi banjir uterus (yang pernah amat menakutkan Tristan) hanya dengan setengah pon gula, rak bir, dan sebotol wiksi.

Trus mendadak kangen tulisannya Herriot. Serial Herriot semestinya cukup lengkap di rak buku. Aku mulai dari All Things Bright & Beautiful. Di Darrowby, Herriot mulai mewarisi sedikit sifat paradoks dari Siegfried. Kesal berat pada peternak yang tak menghargai libur natalnya, lalu memuji mereka sebagai pencerah dunia. Bab lain menceritakan Herriot sebagai jagoan pembungkus kucing: seliar apa pun si kucing pasien, ia selalu bisa membungkusnya. Ia hanya gagal waktu menangkap kucing bernama Boris, akibat ulah Tristan si pengacau yang justru menikmati mengejar2 kucing liar + superlincah itu. Tokoh lain yang juga muncul adalah dokter Ewan, yang mengatasi banjir uterus (yang pernah amat menakutkan Tristan) hanya dengan setengah pon gula, rak bir, dan sebotol wiksi.

Singkatnya, September mereka ulang peristiwa 1965. Penceritaannya jadi menarik, karena sejarah direka ulang oleh tokoh Darius yang bisa menyusupi jiwa2 pelaku, termasuk Presiden Soekresno Pemimpin Besar Reformasi masa itu. Sayangnya Darius tak hendak menyusupi daripada Mayjen Theo Rhosa si pengkhianat yang licik dan cerdik itu. Sedangkan Profesor bercerita tentang terbunuhnya profesor Gnocchi di meja makan saat sedang bersantap bersama istri dan para koleganya sesama postmodernist. Pelacakan melalui wawancara dengan para tersangka maupun dengan membacai surat2 Gnocchi kepada Lyotard, Baudrillard, Habermas, dan Jameson, serta dengan menonton rekanam kuliah terakhir Gnocchi, memaksa sang Inspektur untuk memahami postmodernism dari berbagai sudut pandang.

Singkatnya, September mereka ulang peristiwa 1965. Penceritaannya jadi menarik, karena sejarah direka ulang oleh tokoh Darius yang bisa menyusupi jiwa2 pelaku, termasuk Presiden Soekresno Pemimpin Besar Reformasi masa itu. Sayangnya Darius tak hendak menyusupi daripada Mayjen Theo Rhosa si pengkhianat yang licik dan cerdik itu. Sedangkan Profesor bercerita tentang terbunuhnya profesor Gnocchi di meja makan saat sedang bersantap bersama istri dan para koleganya sesama postmodernist. Pelacakan melalui wawancara dengan para tersangka maupun dengan membacai surat2 Gnocchi kepada Lyotard, Baudrillard, Habermas, dan Jameson, serta dengan menonton rekanam kuliah terakhir Gnocchi, memaksa sang Inspektur untuk memahami postmodernism dari berbagai sudut pandang. Strange loop memiliki sifat menarik. Mereka beroperasi serentak pada beberapa level abstraksi. Misalnya, pada versi matematika, strange loop dapat dilihat pada level mikro sebagai permainan angka dan operator; sementara pada level makro dapat dilihat sebagai permainan teorema dan pembuktian2. Untuk komputer, kita bisa bicara tentang relasi elektronik antara transistor, kapasitor, resistor; atau bisa tentang subrutin software yang menginstruksikan CPU mengubah angka pada storage. Pada network? Ah, pasti kita kenal.

Strange loop memiliki sifat menarik. Mereka beroperasi serentak pada beberapa level abstraksi. Misalnya, pada versi matematika, strange loop dapat dilihat pada level mikro sebagai permainan angka dan operator; sementara pada level makro dapat dilihat sebagai permainan teorema dan pembuktian2. Untuk komputer, kita bisa bicara tentang relasi elektronik antara transistor, kapasitor, resistor; atau bisa tentang subrutin software yang menginstruksikan CPU mengubah angka pada storage. Pada network? Ah, pasti kita kenal. Di Jawa, kopi mula2 ditanam di sekitaran Jayakarta, meluas ke Jawa Barat, dan kemudian lebih diperluas ke Jawa Timur, serta kemudian ke luar Jawa. Varietasnya arabika. Sebuah pameran yang digelar di AS (dengan dana yang cukup besar, ditanggung industri kopi Jawa) membuat publik Amerika mulai mengenal kopi dan menjuluki minuman ini sebagai Java. Nusantara, khususnya Jawa, menjadi pengekspor kopi terbesar dan terbaik di dunia. Malangnya, terjadi wabah di tahun 1880an, yang memusnahkan kopi arabika yang ditanam di bawah ketinggian 1km dpl, dari Shri Lanka hingga Timor. Brasil dan Colombia mengambil alih peran sebagai eksportir kopi arabika terbesar, sampai kini. Sementara itu, varietas kopi di sebagian besar Jawa diganti dengan liberika. Tapi tak lama, wabah yang serupa memusnahkan varietas ini juga, sehingga akhirnya 90% kopi di Jawa diganti dengan varietas robusta, kecuali di tempat yang betul2 tinggi.

Di Jawa, kopi mula2 ditanam di sekitaran Jayakarta, meluas ke Jawa Barat, dan kemudian lebih diperluas ke Jawa Timur, serta kemudian ke luar Jawa. Varietasnya arabika. Sebuah pameran yang digelar di AS (dengan dana yang cukup besar, ditanggung industri kopi Jawa) membuat publik Amerika mulai mengenal kopi dan menjuluki minuman ini sebagai Java. Nusantara, khususnya Jawa, menjadi pengekspor kopi terbesar dan terbaik di dunia. Malangnya, terjadi wabah di tahun 1880an, yang memusnahkan kopi arabika yang ditanam di bawah ketinggian 1km dpl, dari Shri Lanka hingga Timor. Brasil dan Colombia mengambil alih peran sebagai eksportir kopi arabika terbesar, sampai kini. Sementara itu, varietas kopi di sebagian besar Jawa diganti dengan liberika. Tapi tak lama, wabah yang serupa memusnahkan varietas ini juga, sehingga akhirnya 90% kopi di Jawa diganti dengan varietas robusta, kecuali di tempat yang betul2 tinggi.