Dalam profesi keuangan global, CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) berperan sebagai penyusun standar kompetensi akuntansi manajemen yang berorientasi pada strategi bisnis. Beraliansi dengan AICPA, CIMA memfasilitasi gelar profesional CGMA (Chartered Global Management Accountant) yang memastikan para praktisi memiliki bahasa bisnis universal dalam mengelola kinerja organisasi. Country manager CIMA di Indonesia adalah Mas Dwi Putra, alumnus Coventry University yang pertama kali mengenaliku sebagai anggota Order of the Phoenix gegara layar Aifon-ku menampilkan logo klasik Coventry University.

Atas undangan CIMA, tanggal 12 Februari 2026 ini di Gedung Cyber 2 aku mengisi sesi CIMA Strategic Leaders Breakfast Talk dengan judul “Leadership in the Age of Disruption — Strategic Leadership for Modern Finance Professionals”. Plan awal, aku jadi pembicara tunggal. Namun kemudian ditambahkan Bapak M Fahmi El Mubarak, CEO BUMN School of Excellent. Wow, a real honour for me untuk sepanggung beliau.

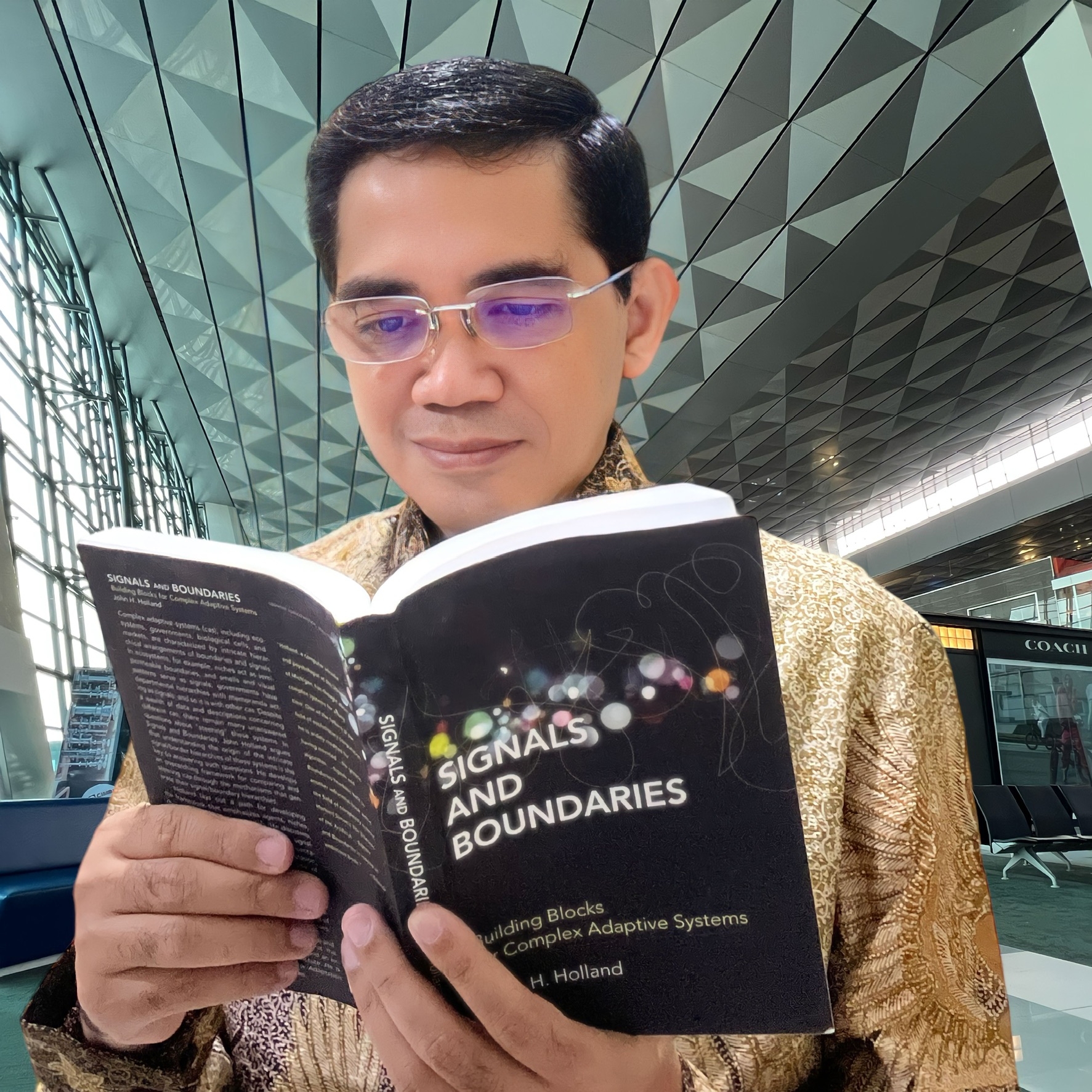

Sesuai briefing dengan CIMA, aku mendetailkan disrupsi dari perspektif kompleksitas. Bahasan diawali dengan dekonstruksi terhadap model ekonomi neoklasik, dan membuka wawasan atas ekonomi kompleksitas. Keseluruhan bisnis ditinjau sebagai Complex Adaptive System (CAS), yaitu sistem yang terdiri atas agen otonom yang saling berinteraksi dan beradaptasi tanpa kontrol terpusat yang kaku. Ekosistem dipandang sebagai interaksi dinamis yang menghasilkan nilai-nilai baru secara non-linier melalui proses emergence.

Dari perspektif ekonomi kompleksitas, disrupsi bukanlah gangguan, melainkan mesin evolusi yang menandai pergeseran rezim ekonomi secara kualitatif. Strategi kini berpindah dari sekadar optimisasi model lama menuju desain ulang arsitektur bisnis yang mengutamakan kecepatan belajar dan co-evolution dengan ekosistem. Keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh skala atau efisiensi statis, melainkan oleh fleksibilitas arsitektural dalam merespons umpan balik internal dan eksternal secara konstan.

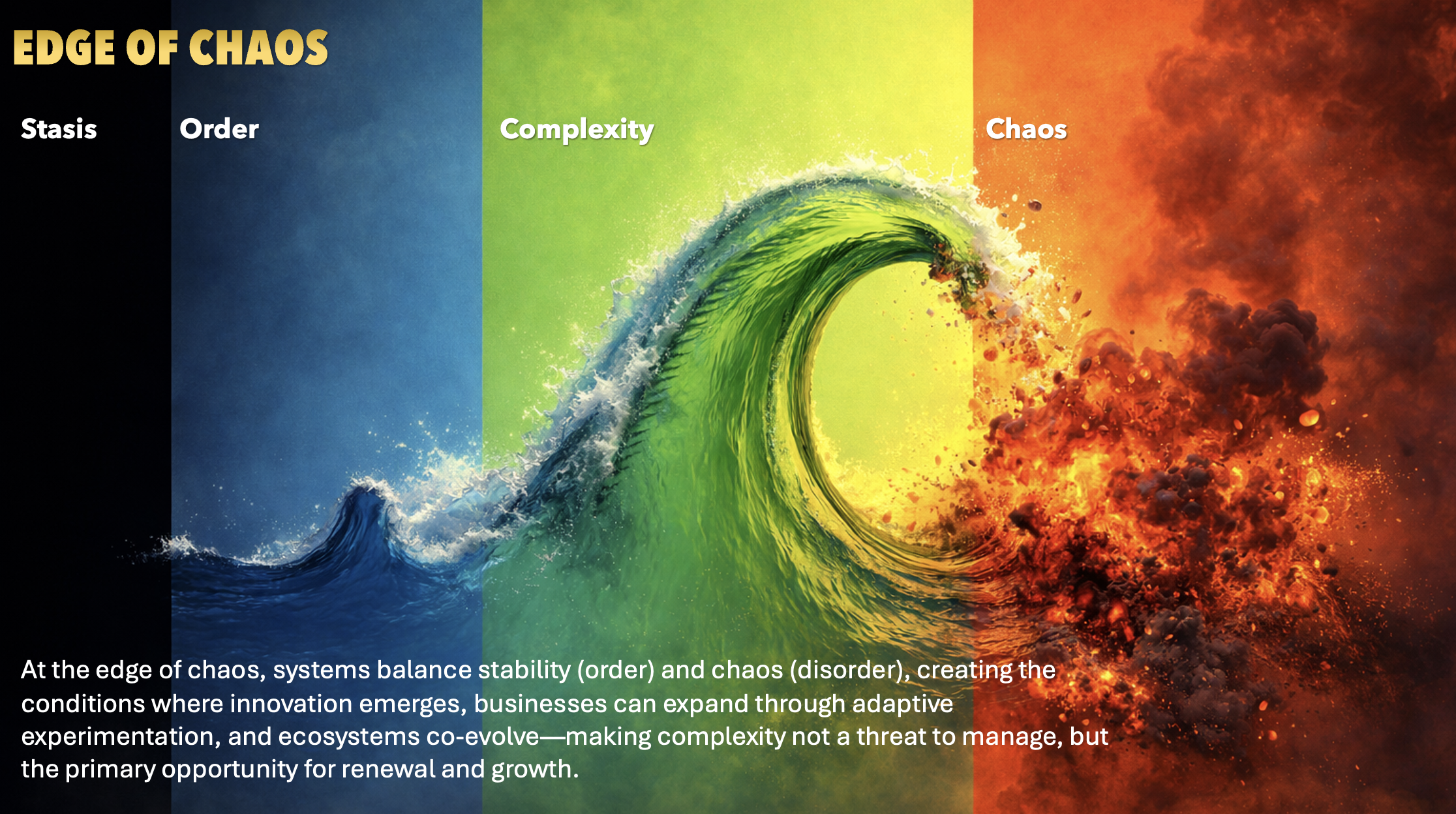

Disrupsi juga merupakan titik optimal terjadinya inovasi. Kita menyebutnya the Edge of Chaos, yaitu zona transisi antara keteraturan (order) dan ketidakteraturan (chaos). Pada zona ini, sistem memiliki keseimbangan yang tepat untuk memicu inovasi tanpa terjatuh ke dalam anarki. Keteraturan yang terlalu kaku hanya akan membawa organisasi pada stagnasi, sementara kekacauan total akan berujung pada kegagalan sistemik. Tugas leadership adalah menjaga organisasi tetap berada di ambang ini untuk memastikan keberlanjutan melalui eksperimentasi yang adaptif.

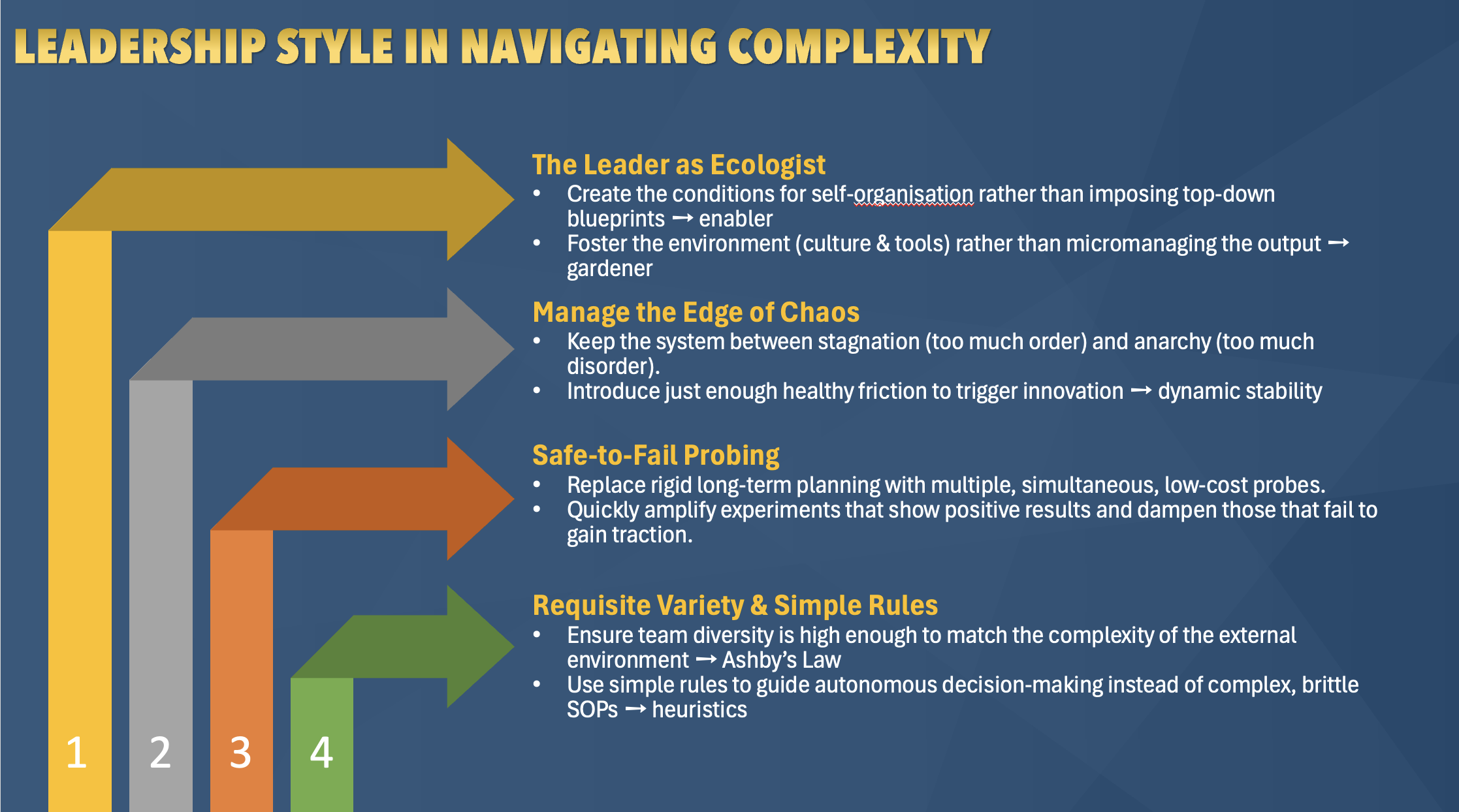

Dalam model ekosistem, peran leadership adalah sebagai ecologist. Pemimpin tidak lagi mendikte output secara mikro, melainkan bertugas memfasilitasi budaya dan ekosistem agar tim bisa mengorganisir diri secara mandiri. Pendekatan ini menggunakan aturan-aturan sederhana (simple rules) untuk memandu pengambilan keputusan otonom, menggantikan SOP yang seringkali terlalu rapuh menghadapi ambiguitas. Pemimpin harus berani melakukan safe-to-fail probing: meluncurkan berbagai eksperimen kecil secara simultan untuk mendeteksi peluang strategis yang mungkin terlewatkan oleh model analisis tradisional.

Kembali ke CIMA yang berfokus ke management accounting (MA). MA memiliki peran krusial dalam mengendalikan perencanaan strategis di era eksponensial ini melalui kerangka SPX dari IEEE. MA harus mampu melakukan Strategic Cost Management untuk memantau horizon masa depan, menggunakan Real Options Analysis untuk menilai investasi sebagai opsi strategis, serta menerapkan Agile Capital Budgeting. Dengan meninggalkan anggaran tahunan yang kaku dan beralih ke Rolling Forecasts serta Throughput Accounting, MA memastikan bahwa alokasi sumber daya didasarkan pada umpan balik real-time dan kecepatan konversi nilai.

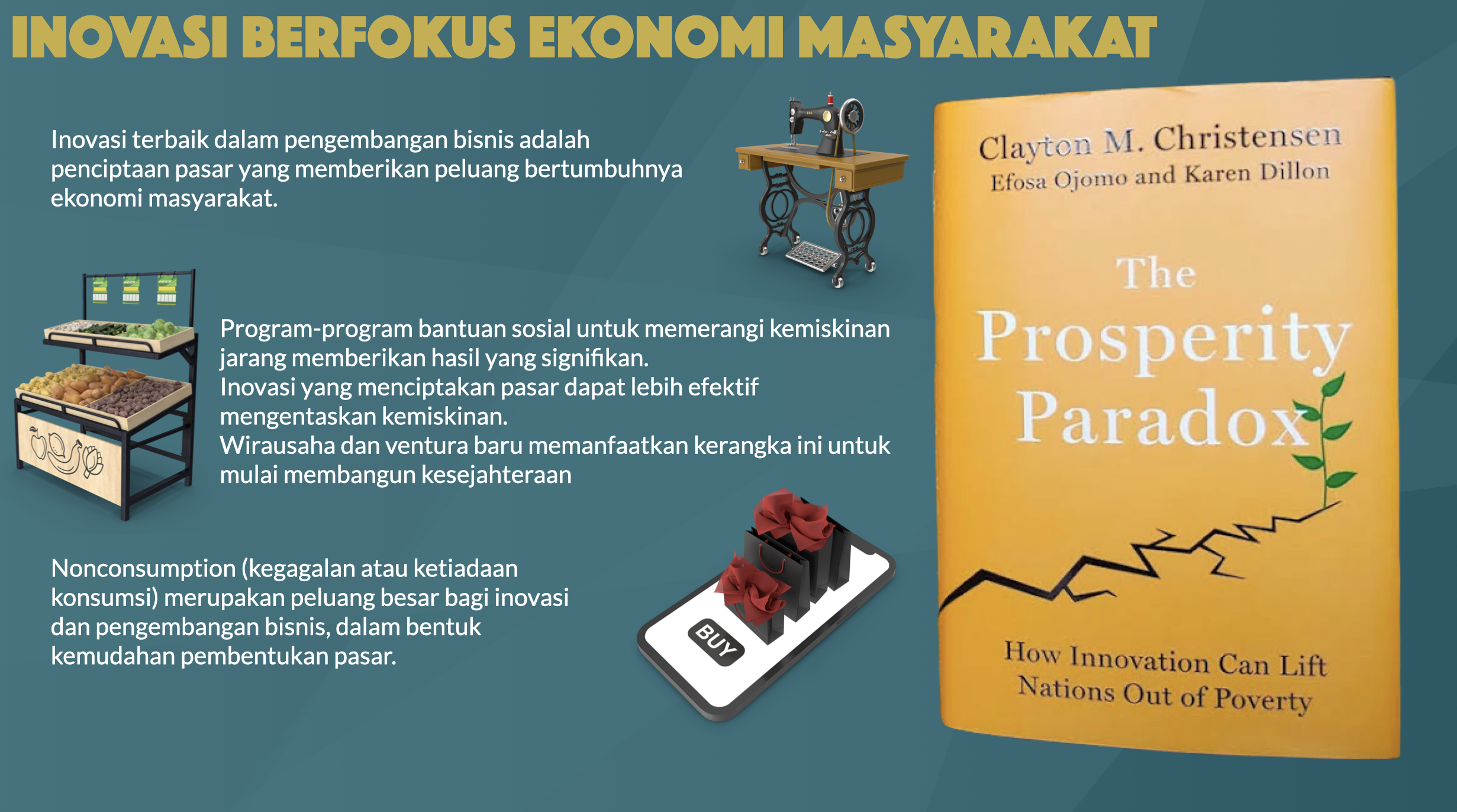

Sebagai penutup, disampaikan bahwa disrupsi harus dikelola sebagai katalis untuk mencapai keberlanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kita harus berhenti memandang bisnis sebagai mesin yang harus dikontrol secara mekanistis, dan mulai mengelolanya sebagai ekosistem hidup yang memiliki kapasitas untuk terus memperbarui dirinya sendiri. Juga, inovasi terbaik adalah inovasi yang mampu menciptakan pasar baru dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat.