Masalah pemanasan global mulai memanas dan soal krisis energi mulai dikritisi. Tokoh politik (dalam arti positif) mulai mengingatkan masyarakat dan memperbaiki regulasi. Pembalak hutan mulai dikerasi, biarpun malah dilindung oknum menteri oon tertentu (cuma oknum). Industri2 mulai mendorong lifestyle masyarakat yang ramah lingkungan.

Di RRC misalnya, ada semacam regulasi yang mendorong produk ponsel negeri itu menggunakan charger standar. Dan tentu, standar yang tidak sulit, yang sudah ada sebelumnya, adalah USB. Maka tak heran, ponsel baru buatan RRC (dan juga Taiwan) kini menggunakan charger berinterface USB. Charger2 bisa saling dipertukarkan antar merk HP. Almarhum Xphone II punyaku bisa berbagi charger dengan Huawei misalnya. Dan tak perlu heran bahwa justru RRC yang punya ide semacam ini. Selain menjadi kekuatan baru dalam industri selular (d/h sel ular), mereka juga jadi konsumen terbesar. Bayangkan penghematan yang bisa dilakukan kalau semua merk HP yang dijual dalam skala RRC menggunakan charger yang sama, dan bayangkan penghematan bagi konsumen jika misalnya HP-HP RRC/Taiwan yang umumnya agak murah itu bisa dijual lepas tanpa charger (karena toh di rumah atau di kantor kita sudah punya charger yang cocok).

Nokia punya pendekatan berbeda. Darpos (sadar posisi) sebagai pemasar HP terbesar secara global, termasuk posisi sampingnya sebagai trendsetter; Nokia mulai menampilkan lifestyle yang berbeda: HP amat hemat energi. Pertengahan tahun lalu misalnya, Nokia meluncurkan produk HP bertampilan jadul: Nokia 1200. Jangan salah: tampilannya memang jadul, dan layarnya monokrom hijau; tapi featurenya lebih jadul lagi. HP ringan, berbahan murah, dan hemat energi ini sempat menarik perhatian pasar. Review atas HP ini bukan tampil di majalah2 HP kelas tabloid, tetapi justru di majalah gadget keren, dan majalah2 sains. Majalah Science&Vie di bawah ini misalnya. Harga HP ini tak semurah HP RRC yang berlayar monokrom. Ini Nokia dengan lifestyle, bukan paket HP murah :).

Mungkin mirip style naik sepeda ke kantor.

“Hare gene? Ke kantor ngayuh sepeda?”

“Heit, ini bukan sepeda Oemar Bakrie, tetapi ini sepeda lifestyle.”

“Heya. Lagian guru zaman sekarang gajinya tinggi lo. Tapi kok bentuknya sama, featurenya sama? Sama2 jelek.”

“Ini lifestyle! Geto loh! Secara geto loh!”

“Sama stylishnya dengan ABG Amrik yang konon lagi gandrung knitting ya?”

“Mungkin. Eh, masa? Tapi sama dengan gaya minum kopi tanpa gula. Selain menghemat gula, mencegah diabetes, juga dilabeli gede2: LIFESTYLE.”

“Sebenernya lifestyle loe itu berkait sama pengetahuan, kesehatan, apa sekedar pamer bahwa loe bisa sewa apartemen deket kantor?”

Mungkin nantinya akan lebih mudah mengembangkan HP hemat energi ini menjadi HP 4G hemat energi, daripada membuat HP 3G boros energi saat ini menjadi HP hemat energi. Anyway, ini akan jadi menarik buat kaum2 pikoen, baik yang suka lupa melistriki HPnya setiap malam, ataupun yang suka lupa membawa charger dalam perjalanan.

Tentu saja HP ini belum menarik buat kite2 yang lebih banyak memakai HP untuk blogging dan memeriksa email, sambil mengabaikan telepon masuk dan selalu lupa membalas SMS. Dan, uh, chargernya belum USB. Lucunya, kayak sepeda lagi (karena semua relasi sudah kita balik), ini juga bisa dipakai untuk show-off: gue bukan orang yang masih mikirin email — gue bisa sukses dan tetap keren tanpa menyentuh Internet.

Ngantor dulu ah. Ngantor waktu weekend ini sebenernya lifestyle baru juga. Pesan yang disampaikan: gue tetap keren tanpa kehidupan sosial. Hush.

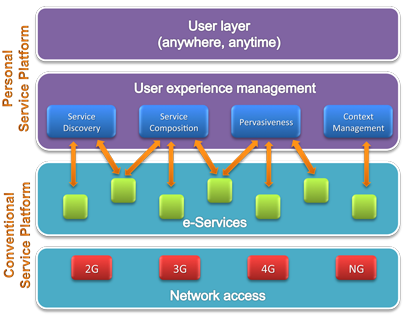

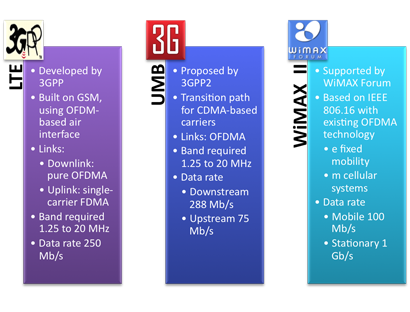

Hmm, coincidentally, banyak artikel di jurnal hari ini berkaitan dengan presentasi aku di Trisakti awal minggu ini (NGMS). Evolusi HSPA di 3GPP Rel 7. OFDM-based Overlay System. Perluasan jaringan 3G/WiMAX via WLAN. WiMAX versi mobile. Pertimbangan biaya untuk arsitektur 4G. Dll. Dll. Yang aku belum masukin hanya yang sifatnya pendek: ad hoc, sensor, dll. Eh, sebenernya dimasukin sih, tapi di bagian service. Ah, pagi yang menyenangkan: paduan kopi dan jurnal yang pas. Sedikit teringat bahwa aku harus bergegas pergi lagi. Ada satu alasan kenapa Telkom menghentikan promosi Telkomnet-Instan Weekend-net. Satu alasan saja. “Kita tidak punya weekend lagi.” Trus, aku pura2 belum lihat jam. Melanjutkan membuang waktu tidak untuk apa2.

Hmm, coincidentally, banyak artikel di jurnal hari ini berkaitan dengan presentasi aku di Trisakti awal minggu ini (NGMS). Evolusi HSPA di 3GPP Rel 7. OFDM-based Overlay System. Perluasan jaringan 3G/WiMAX via WLAN. WiMAX versi mobile. Pertimbangan biaya untuk arsitektur 4G. Dll. Dll. Yang aku belum masukin hanya yang sifatnya pendek: ad hoc, sensor, dll. Eh, sebenernya dimasukin sih, tapi di bagian service. Ah, pagi yang menyenangkan: paduan kopi dan jurnal yang pas. Sedikit teringat bahwa aku harus bergegas pergi lagi. Ada satu alasan kenapa Telkom menghentikan promosi Telkomnet-Instan Weekend-net. Satu alasan saja. “Kita tidak punya weekend lagi.” Trus, aku pura2 belum lihat jam. Melanjutkan membuang waktu tidak untuk apa2.