Di Jakarta, di Bandung, rumah hanya dipenuhi rak2 buku. Kesannya penghuninya fanatik sekali pada media ilmu itu. Buku, bukan saja mentransfer informasi antar ruang, antar budaya, tapi juga antar waktu. Tapi justru sebagai pecinta buku yang akut, aku mulai menyadari banyak yang harus diubah dari budaya buku.

Buku berkualitas terbaik pun akan mulai pudar dan rusak — khususnya jika sering dibaca dan disimak dengan serius, dibawa ke mana2, atau dicoret-coreti. Sementara itu, tumpukan buku menimbulkan perasaan lain: perasaan bersalah ke lingkungan bahwa banyak pohon yang harus ditebangi untuk memenuhi kehausan ilmu. Perasaan yang dulu terasa fantastik saat mencium harum kertas kini dibarengi perasaan bersalah bahwa pohon tempat kayu yang harum itu berasal, kini telah hancur ditebang. Keasikan membalik2 kertas digantikan oleh dorongan ala geek bahwa waktu yang singkat bisa digunakan untuk membaca lebih cepat, lebih banyak. Dan pameran buku, dimana lebih dari 70% buku2nya benar2 tak berkualitas, sungguh jadi tontonan yang menyakitkan buat pecinta lingkungan.

Mungkin para pecinta buku harus mulai mengubah gaya hidup. Membuang keengganan memegang e-book (gadget atau apps), dan mulai mengasikinya dengan niat untuk memelihara kehidupan di bumi, dan menggali ilmu lebih cepat dan luas.

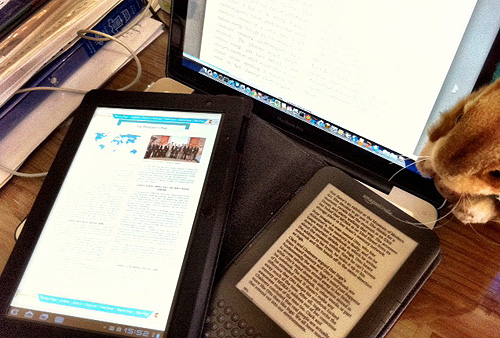

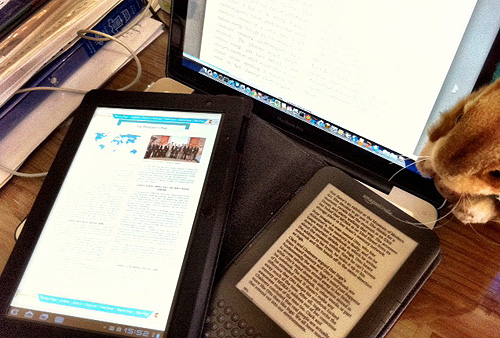

Sebagai pecinta buku, aku sempat tak berminat menggantikan buku dengan gadget centil semacam iPad. Kalaupun buku harus dielektronikkan, ia harus digantikan oleh buku elektronik. Jadi, tahun lalu, aku mengadopsi sebuah Amazon Kindle. Kindle ini dibeli di Kaskus, tetapi covernya harus beli di UK. Dibawain Mas Yanuar Nugroho, wkwk. Tanpa cover, Kindle memang terasa mirip gadget. Tapi begitu dipasangi cover, dia berubah jadi buku. Aku bisa mengasyikinya seperti mengasyiki buku kertas, dengan klik di tempat di mana halaman buku seharusnya dibalik. Lengkap dengan makian kalau lampu mendadak mati :). Kindle ini menggunakan e-ink yang ramah lingkungan. Ia hampir tak menggunakan daya, selain untuk mengubah tampilan halaman, serta untuk transfer informasi via WiFi. Gak lama, aku mengisi buku ini dengan content yang aku beli (berbayar dan gratis) dari Amazon, dari O’Reilly, dan dari tempat2 lain. Format AZW dengan DRM dari Amazon, format MOBI tanpa DRM dari O’Reilly. Dari IEEE, masih format PDF yang belum nyaman dibaca dengan Kindle.

Apa yang menarik dari Kindle? Begitu memegangnya, kita lupa bahwa ia adalah tablet mini dengan platform komputasi Fiona dengan layar selebar 6 inci. Yang kita tahu, ini adalah buku. Bahkan, di pesawat terbang, saat pramugari sudah tegas menyuruh mematikan seluruh perangkat elektronik, aku sering lupa menutup Kindle. Rasanya dia benar2 buku. Pramugari pun tak pernah menegur. Tapi ia bukan cuma buku. Ia gudang buku. Memulai perjalanan dengan baca Herriot, kita bisa ingat gaya candaan Larry Wall, dan bisa pindah ke buku Perl, lalu meneruskan baca2 soal coding, mobile coding, lalu 4G mobile technology, lalu ke jurnal2 Comsoc yang mutakhir. Semua dilakukan saat itu, tanpa harus kesal meninggalkan buku yang mendadak kita mau baca di situ juga. Dan sambil senyum melihat hutan di bawah sana, yang mudah2an tak kencang lagi ditebang.

Kindle juga memungkinkan kita membeli buku langsung ke Amazon. Buku yang baru diterbitkan, selama ada versi Kindlenya, dapat langsung kita beli, kita unduh, dan kita baca. Tak lagi kita harus tunggu 2 minggu untuk menerima buku terbaru. Dan kenapa hanya buku? Majalah2 seperti Time, Fortune, Reader Digest, Science News, dapat kita langgani di Kindle, dan langsung dikirimkan otomatis ke dalam buku kesayangan itu bahkan sebelum versi kertasnya masuk ke rak-rak di toko-toko di US. Kindle punya aku memang tak memiliki koneksi mobile. Ia hanya punya WiFi yang sederhana. Syukur iPhone-ku punya kemampuan tethering: ia jadi WiFi access point, menjadi jembatan mini antara trafik WiFi ke Kinde dengan trafik 3G Mobile ke Telkomsel. Atau Singtel, Celcom, Softbank, dll di berbagai negara.

Tentu, saat ini memang belum semua buku diterbitkan dalam versi e-Book. Infiltrasi budaya digital pun memerlukan waktu. Juga, Kindle mirip buku: tak bisa dibaca di mobil tanpa cahaya matahari, atau di rumah saat PLN berkhianat. Dan Kindle 7″ juga agak bikin pusing dipakai membaca buku yang memiliki format cetak kaku, seperti jurnal IEEE versi PDF dengan format dua kolomnya. Kadang Kindle harus menyerah. Tak heran bahwa di tasku kadang masih ditemukan jurnal2 IEEE.

Lalu datanglah Cherico. Ini nama samaran untuk Acer Iconia Tab yang dititipkan Acer buatku. Tablet bersistem Android Honeycomb berlayar 10″ ini mula2 hanya aku pakai buat test Angry Birds. Ternyata OK juga. Jadi aku instal dengan aplikasi yang pasti diinstal oleh semua pecinta buku: Book Reader. Pertama, Kindle apps. Kebetulan Android Market masih melarang warga Indonesia yang cinta damai untuk mengunduh Kindle apps. Terpaksa aku download dari ruang lain. Amazon memperkenankan kita meregistrasikan beberapa perangkat ke dalam satu account kita. Jadi, aku cukup meregistrasikan kembali Kindle apps ini, dan segera ratusan buku yang sudah kubeli di Amazon diunduh kembali ke Cherico. Sekarang aku bisa baca dalam kegelapan, di trafik malam Jakarta. Thanks, Acer :). Aku langsung menambah berlangganan National Geographic di Amazon. Dengan ketajaman layar Iconia, majalah ini tampil prima. Tentu tampilan semacam ini tak dapat dilihat di Kindle kesayanganku.

Cuman, Cherico ini masih berasa tablet, berasa gadget, bukan berasa buku. Tak terlalu mengganggu sih, karena aku sudah beradaptasi jadi pembaca ebook. Tapi kadang, di tengah asyik membaca buku, ada notifikasi kecil di bawah layar: someone mentioned you on Twitter, someone sent you a mail, someone talked to you on Gtalk, dst. Ganggu orang baca aja :).

Kindle apps for Android hanya bisa digunakan membaca buku2 dan majalah dari Amazon. Tak bisa membaca MOBI atau PDF dari third parties. Jadi aku sibuk memilih aplikasi lain buat baca buku dari O’Reilly dan jurnal2 IEEE, serta buku2 non Amazon lainnya. Akhirnya aku pilih LumiRead. Ini apps yang tidak rumit, tapi nyaman digunakan, dan dapat menampilkan buku2 dalam format PDF secara jernih dan tajam. Sekarang aku tak lagi harus bawa jurnal2 IEEE dan jurnal2 lainnya. Aku bisa baca di Cherico. Buku2 o’Reilly aku unduh ulang dalam format PDF, dan dimasukkan ke LumiRead juga.

Selain di Cherico Android, Kindle apps juga aku pasang di Mac Blue. Tapi memang versi yang ini amat jarang diakses. Seharusnya ini aku pakai untuk baca2 di tengah rapat yang membosankan, sambil pura2 sibuk ini itu di komputer. Tapi dalam praktek, aku memang sering harus sibuk ini itu di komputer, selama rapat yang selalu membosankan itu. So, ia jadi aplikasi yang duduk tenang dan manis saja di Mac Blue.

Alternatif lain, saat kita sedang berpisah dengan seluruh komputer, tablet, dan gadget, adalah iBook di iPhone. Memang iPhone-ku belum jailbroken; dan Kindle apps for iPhone juga belum bisa dibeli. Jadi aku hanya pakai iBook, dan diisi buku2 O’Reilly dalam format EPUB. Tapi bukan hanya itu. Beberapa buku PDF dan buku2 lain juga aku re-edit dengan Pages di Mac Blue, lalu aku ekspor ke EPUB, dan dimasukkan ke iBook. Memang tak terlalu nyaman membaca di layar smartphone. Kesannya kita kayak lagi sibuk baca SMS atau tweeting. Padahal memang tweeting, ssst. Tapi, dalam keadaan tertentu, ini jadi alternatif yang menarik juga.

Dan buku kertas … yang masih ada kadang2 dibawa2 juga sih. Tapi aku sudah amat jauh mengurangi buku2 kertas yang baru. Dan aku masih bisa mengaku jadi pecinta buku. Bukan karena punya banyak buku di rak, tapi karena bisa bawa dan baca buku2ku di mana saja.

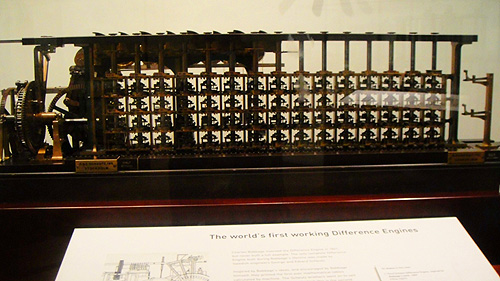

Kayak apa sih dunia, kalau buku tak pernah diciptakan?

Paris: Menara Eiffel. Dari sisi estetika, banyak yang tak menyukai menara ini. Ia bertahan karena memiliki fungsi ilmiah. Gustav Eiffel membangun menara ini setelah membangun banyak jembatan, dan Patung Liberty di New York. Menara disusun dari besi dengan kadar karbon yang lebih tinggi, yang dibentuk dari besi dan karat :). Besi dibentuk menjadi lempeng, yang kemudian disambung saat masih panas di tempat, dan dibiarkan mendingin sambil berkait. Tinggi menara 324m. Dari ketinggian itu, aku sempat melihat seluruh Paris, dan sempat membuat resolusi, wkwkwkwk :). Oh ya, menara itu memiliki lekuk unik dan keren karena alasan teknis: untuk menahan tekanan angin. Eiffel sendiri menyatakan bahwa anginlah yang menjadi alasan membentuk menara seperti itu. Menara ini digunakan untuk pengukuran cuaca, eksperimen ilmiah, dan kemudian juga pemancar radio. Di bawah menara, dipahatkan nama2 ilmuwan Perancis, dari Lagrange, Laplace, Lavoisier, Ampère, Becquerel, Cauchy, Coulomb, Fourier, dan lain2.

Paris: Menara Eiffel. Dari sisi estetika, banyak yang tak menyukai menara ini. Ia bertahan karena memiliki fungsi ilmiah. Gustav Eiffel membangun menara ini setelah membangun banyak jembatan, dan Patung Liberty di New York. Menara disusun dari besi dengan kadar karbon yang lebih tinggi, yang dibentuk dari besi dan karat :). Besi dibentuk menjadi lempeng, yang kemudian disambung saat masih panas di tempat, dan dibiarkan mendingin sambil berkait. Tinggi menara 324m. Dari ketinggian itu, aku sempat melihat seluruh Paris, dan sempat membuat resolusi, wkwkwkwk :). Oh ya, menara itu memiliki lekuk unik dan keren karena alasan teknis: untuk menahan tekanan angin. Eiffel sendiri menyatakan bahwa anginlah yang menjadi alasan membentuk menara seperti itu. Menara ini digunakan untuk pengukuran cuaca, eksperimen ilmiah, dan kemudian juga pemancar radio. Di bawah menara, dipahatkan nama2 ilmuwan Perancis, dari Lagrange, Laplace, Lavoisier, Ampère, Becquerel, Cauchy, Coulomb, Fourier, dan lain2.