Dalam buku I Am a Strange Loop, Douglas Hofstadter membangun postulat filosofis bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang bersifat spiritual. Tapi andai kesadaran lahir dari struktur material, seperti apa sih terbentuknya? Hofstadter menggambarkan struktur rekursif yang dinamainya strange loop, yaitu jejaring pengolahan informasi abstraksi yang memiliki lapisan-lapisan dalam bentuk hierarki, dan alur pengolahan abstraksi itu bukan cuma mengarah ke atas dan ke bawah, tetapi secara paradoksal bisa kembali ke lapis awalnya. Pada titik ini, sistem jadi mengamati dirinya sendiri, saling bercermin, dan menghasilkan kesadaran. Seperti saat kita mengkaji topologi jejaring berlapis, atau saat kita mengkaji kompleksitas berlapis, kita akan melihat bentuk pengolahan yang berbeda di setiap lapisan: dari sinyal neurobiologis mentah, naik ke simbol konsep melalui mekanisme chunking (kompresi jutaan detail mikro menjadi unit makna makro), hingga mencapai metakognisi. Di puncak kompleksitas inilah muncul kesadaran identitas, atau si aku, bukan sebagai pilot fisik, melainkan sebagai halusinasi stabil atau pola abstrak yang lahir dari interaksi simbol-simbol tersebut. Lebih jauh lagi, Hofstadter menekankan kekuatan downward causality, di mana pola pikir abstrak ini memiliki otoritas kausal untuk mengendalikan materi fisik otak. Artinya, kesadaran ini dapat menggerakkan materi fisik. Hal ini berbeda dengan banyak pandangan sebelumnya, yang menganggap bahwa hanya materi yang bisa menggerakkan materi lain.

Pola pikir yang diterbitkan pada awal abad ke-21 ini tentunya mendapatkan tanggapan tajam. Di satu sisi, visi Hofstadter tentang diri sebagai konstruksi virtual mendapatkan validasi kuat dari neurosains modern, sejalan dengan teori The Ego Tunnel (Thomas Metzinger) dan Predictive Processing (Karl Friston) yang memandang otak sebagai mesin prediksi bayesian. Namun, di ranah AI, model kerja Symbolic AI yang dipaparkan Hofstadter, yang beroperasi dengan logika transparan, dianggap tidak valid, tergantikan oleh dominasi model machine learning dan deep learning. AI modern seperti LLM tidak bekerja dengan memahami proses fundamental atau memiliki strange loop pada tataran filosofis. AI terkini adalah mesin kalkulasi statistik yang menghasilkan result akurat melalui serangkaian revisi berbasis umpan balik (feedback) masif. Mesin ini tidak merepresentasikan proses berpikir layaknya manusia, melainkan mensimulasikan hasil pemikiran tersebut untuk mencapai ketepatan pragmatis.

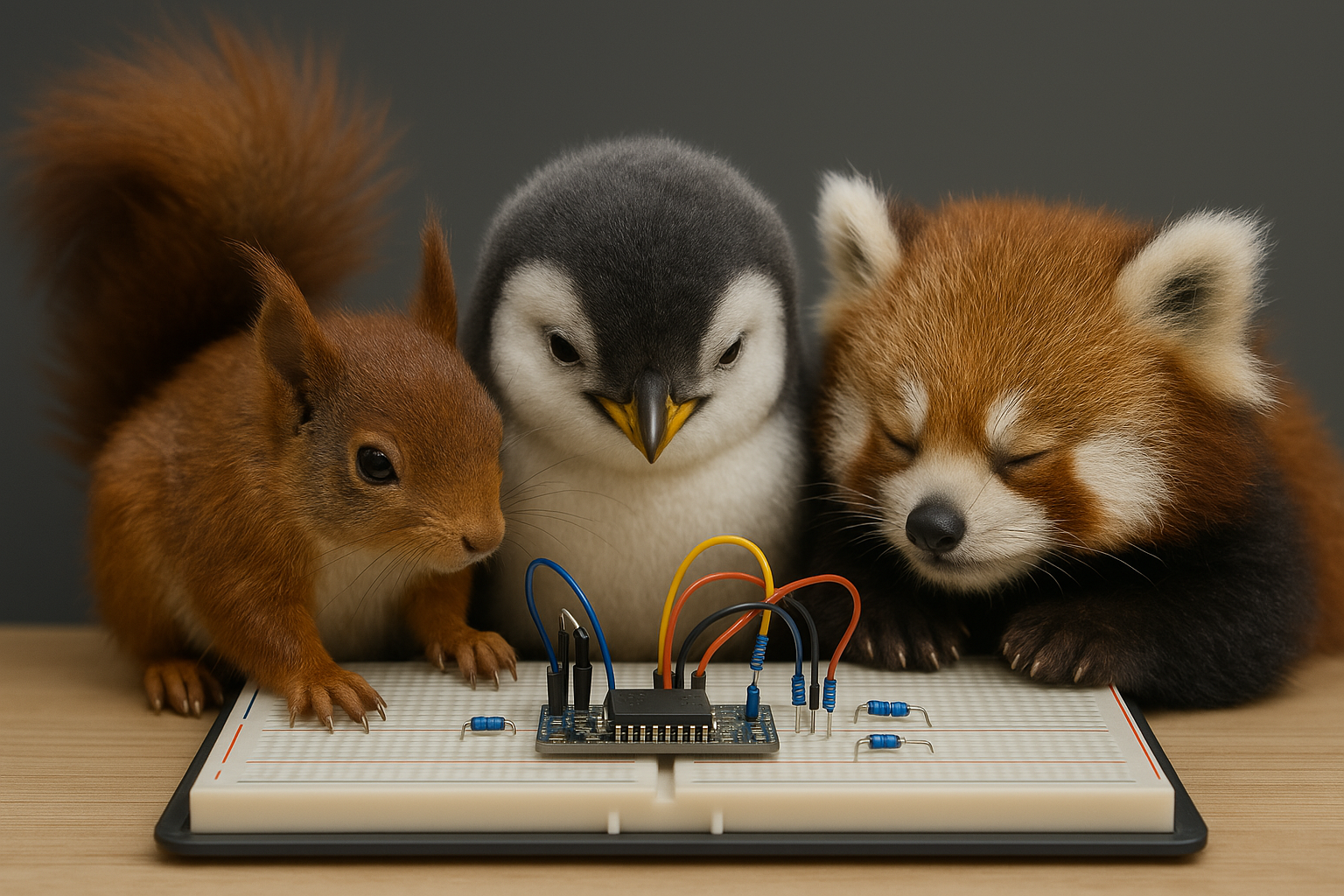

Aku sendiri melihat perbedaan arsitektur ini menarik. Ini bisa jadi simbiosis kognitif yang menarik. Proses berpikir manusia, terutama para expert seperti kita, seringkali bersifat non-linear, chaotic, dan melompat-lompat melalui pengenalan pola yang kompleks, seolah seperti pikiran intuitif. Seringkali, manusia mampu mengambil keputusan yang sangat optimal dalam waktu singkat, bahkan ketika data yang tersedia tidak optimal atau bahkan berantakan. Tentu ini merupakan kemampuan inference tingkat tinggi yang sulit dijelaskan secara verbal karena sifatnya yang tacit (tersembunyi). Nah, di sini kita justru dapat memanfaatkan kembali peran AI (LLM), bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai perangkat yang dapat menjelaskan kembali keputusan kita.

Kita memanfaatkan kemampuan kalkulasi AI untuk merasionalisasi dan menarasikan mengapa sebuah keputusan kita ambil dengan pola pikir yang cerdas namun chaotic dan non-linear itu. Wkwk. Ini tentunya kebalikan dari konsep explainable AI (XAI). Mesin justru membantu menjelaskan pikiran manusia, memungkinkan validitas narasi yang terstruktur untuk mengejar kecepatan intuisi yang abstrak. Ini juga dapat dimanfaatkan pada knowledge management untuk konversi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit.

Kita hidup di era saat sirkuit chaos manusia, yang penuh intuisi serta lompatan logika dan arah, membutuhkan sirkuit order dari mesin yang formal, terstruktur, dan rapi untuk validasi dalam komunikasi, negosiasi, bahkan administrasi. Kita, para penyisir gelombang kompleksitas, dapat menganggap simbiosis ini sebagai perangkat evolusi yang menarik. Kekuatan simbolik kita tetap menjadi inti dalam mengarahkan tujuan kepemimpinan kita, dan AI memastikan narasi, komunikasi, detail langkah. Kolaborasi lintas spesies yang aneh, tapi mungkin bisa efektif.