Le Quartier Latin adalah kawasan di La Rive Gauche (bantaran kiri dari Sungai Seine) di kota Paris. Julukan kawasan ini diberikan masyarakat karena di abad2 pertengahan, penghuni wilayah ini banyak menggunakan Bahasa Latin. Tentu bukan karena mereka memerankan pasukan Romawi di film Astérix; tetapi karena di masa itu Bahasa Latin adalah bahasa komunikasi para ilmuwan antar bangsa. Hingga kini, tempat ini masih jadi kawasan para ilmuwan, ditandai dengan banyaknya universitas, lembaga penelitian, dan hal-hal berkaitan, seperti toko-toko buku, perpustakaan, kafe; dan kelompok2 mahasiswa.

Di akhir Mei, dalam cuaca Paris yang cukup terik, kami menyeberangi Sungai Seine, dan berjalan kaki memasuki Quartier Latin ini melalui Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain sendiri cukup menarik; berisi jalan2 dan gang2 kecil seukuran satu mobil saja, dan berisi toko2 kecil berisi karya2 seni yang tertata anggun dan eksklusif. Di sini, kami berhenti sejenak, beli buah2an untuk menambah energi dan kesegaran, dan meneruskan perjalanan. (Sebelumnya kami jalan cukup jauh, dari Montmartre, melintasi Louvre, baru menyeberangi Seine).

Di kunjungan sekian tahun sebelumnya ke Paris, aku ditanyai: Siapa tokoh yang paling dikenal di Paris? Barangkali aku waktu itu masih bau kampus; jadi jawabanku malah Sartre, Foucault, dan Derrida. Tapi, waktu itu juga, kemudian aku baca Le Point (gratisan). Memang ada masalah di Perancis secara umum. Misalnya, saat itu, Perancis tak terlalu banyak lagi dianggap sebagai pusat kegiatan sains; tak lagi banyak menghasilkan Pemenang Nobel, dll. LHC belum ada sih :). Bahkan sebuah kartun dalam artikel itu menggambarkan pria dan wanita Paris yang ramping & keren, bawa red wine, cuma berkomentar, “On ne peut pas bon en tout.” Filsafat Derrida pun di banyak negeri cuma dianggap kekenesan Perancis dengan anggur merah :). Menggali ingatan lagi, baru ingat banyak nama lain yang mengukir nama besar Paris: Pierre dan Marie Curie serta Becquerel; Poincaré dan De Broglie; Pasteur; Debussy dan Ravel; dan ke abad sebelumnya: Ampere, Lagrange, Descartes, dst. Politisi dan penguasa, memang buat aku tak menarik, selain barangkali jadi polusi sejarah.

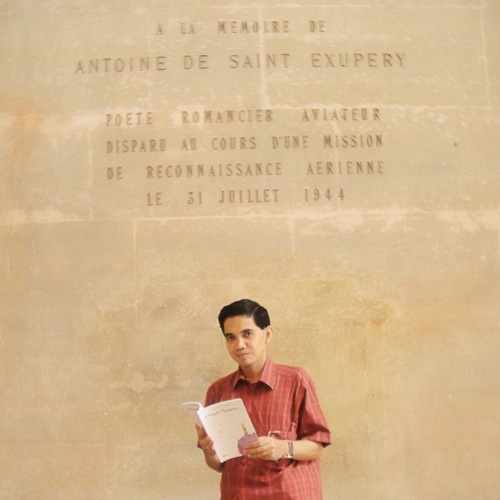

Tapi masuk ke Quartier Latin, yang pertama dijumpai malah Montesquieu, yang sedang menghangatkan diri di taman kecil di Saint-Germain; ditemani JJ Rousseau yang berlindung di bawah pohon. Sebuah poster dekat situ mengkampanyekan memilih Darth Vader, wkwk. Dari zaman kesetaraan, ke penghargaan terhadap ‘yang lain’, sampai kecintaan ke nilai-nilai penghancur dari semesta lain, wkwk. René Descartes kami jumpai tak jauh dari sana sebagai sebuah universitas yang tengah direnovasi, satu dari 13 pecahan Université de Paris. Dan beberapa langkah dari sana, sebuah toko buku memamerkan versi berbagai bahasa dari buku Saint-Exupéry: Le Petit Prince! Kami langsung menyerbu masuk, menjelajah dari Basement hingga Lt 5, dan — setelah menahan diri — membawa 3 terjemahan lagi dari Le Petit Prince. Sudah lupa berapa yang tersimpan di Jakarta :).

Menyeberangi jalan di sekitar Saint-Michel, kami sampai ke gedung sejarah Université de Paris atau sering disebut La Sorbonne. Nama terakhir ini diambil dari Robert de Sorbon, pendiri college yang kemudian berkembang menjadi Université de Paris ini. Sorbonne adalah salah satu universitas tertua di Eropa, berkembang dari college2 di sekitar Quartier Latin. Pernah dibubarkan setelah Revolusi Perancis (1793), dia dibentuk lagi seabad kemudian. Gerakan mahasiswa di Paris 1968, yang memprotes struktur pendidikan dan struktur sosial secara umum, membuat Université de Paris benar2 dibubarkan dan dipecah jadi 13 universitas yang mandiri. Walaupun benar2 independent, beberapa universitas eks Université de Paris membentuk kepemimpinan bersama di bawah satu Chancellor yang juga sebagai Rektor dari Académie de Paris. Di luar hal ini, setiap universitas benar2 mandiri dan tak saling berkaitan.

Tak jauh dari Sorbonne: Panthéon! Bangunan ini adalah semacam monumen peringatan, berbentuk agak mirip rumah ibadah dengan kubah besarnya, namun ia tidak bersifat religius dan lebih bersifat ideal dan nasional.

Di dalamnya terpasang kenangan2 akan nilai-nilai yang membentuk Perancis modern: mozaik, lukisan, patung, dan inskripsi yang menggambarkan perjuangan kemanusiaan warga Perancis. Dan di tengah, digantungkan dari atas kubah, adalah Pendulum Foucault.

Masuk ke hall utama Panthéon, aku coba cari jalan ke arah pendulum ini. Tapi ternyata pendulumnya sudah ada di depanku. Pendulum logam keemasan itu menggantung dengan kawat tipis yang tak mudah tampak. Panjang kawat mencapai 67m. Kelembaman membuat bola ini bergerak secara tetap, tak terpengaruh putaran bumi. Namun karena bumi berputar, bola seolah bergerak berlawanan dengan arah putaran bumi. Maka pendulum Foucault menjadi bukti sederhana bahwa bumi memang berputar. Tapi tentu, di tahun 1851, saat Léon Foucault memasang pendulum itu, warga bumi sudah sadar bahwa bumi itu bulat dan berputar :).

Kita yang berpikir sebagai orang Indonesia, atau yang tinggal wilayah katulistiwa lain, tak akan mudah membayangkan cara kerja pendulum ini. Andai Panthéon dipindah ke Indonesia, pendulumnya tak akan berputar, atau setidaknya perputarannya tak akan tampak. Tapi bayangkan kondisi ekstrim andai Panthéon diletakkan tepat di kutub utara. Pedulum bergerak tetap, sementara Panthéon (atau kerangka sang pendulum) berputar mengikuti putaran bumi. Pendulum yang tak menempel bumi tidak harus ikut berputar mengikuti putaran bumi. Maka, dari sisi pengamat (yang tentu saja ikut berputar mengikuti putaran Panthéon), justru sang bola pendulum yang tampak bergerak berputar pelahan: 360 derajat per hari. Di tempat-tempat selain khatulistiwa dan kutub, pendulum akan tetap tampak berputar. Tapi putarannya akan lebih lambat. Dalam sehari ia akan tampak berputar sebesar sin(x) dengan x menunjukkan lintang tempat pendulum diayunkan. Untuk kota Paris, pada lintang 48 derajat (pura2nya 45 lebih dikit deh), maka sin(x) sekitar satu per akar dua lebih dikit (pura2nya 3/4 aja deh), dan pendulum akan seolah berputar 270 derajat per hari. Karena putaran ini stabil, kita dapat menyusun semacam skala waktu di bawah pendulum untuk membaca jam :).

Kubah Panthéon, selain digunakan untuk eksperimen Leon Foucault, juga merupakan tempat eksperimen radio pertama di Paris, menghubungkan pemancar dan penerima di Panthéon dan Eiffel. Memang Panthéon masih tampak jelas dari Eiffel. Berikut foto Panthéon yang diambil dengan iPhone (plus lensa télé) dari puncak Eiffel semalam sebelumnya:

Bagian bawah di Panthéon berfungsi sebagai makam bagi para tokoh-tokoh Perancis, dari filsuf seperti Voltaire dan JJ Rousseau, sastrawan seperti Émile Zola dan Alexandre Dumas, matematikawan seperti Lagrange, fisikawan seperti Carnot, dan tentu pasangan ilmuwan Pierre dan Marie Curie. Juga Braille. Temboknya digunakan untuk mengenang berbagai tokoh, termasuk penulis dan pahlawan perang Saint-Exupéry.

Keluar dari Panthéon, kami mengarah ke selatan. Di sini terdapat Institut Curie, di Rue Pierre & Marie Curie. Lembaga penelitian ini merupakan pengembangan dari tempat penelitian Pierre dan Marie Curie, yang masih digunakan dan dikembangkan hingga kini. Sebenarnya terdapat sebuah museum di dalamnya; tapi sayangnya saat ini tengah direnovasi. Di halaman, masih tampak Pierre dan Marie Curie duduk berdekatan di bawah pohon2 tipis di taman yang sejuk.

Mengikuti jadwal, kami kembali ke Saint-Michel, dan naik bis ke Musee d’Orsay, masih di bantaran kiri. Tapi, hari berikutnya, kami kembali lagi ke Saint-Michel. Kali ini untuk berburu buku. Aku memang terbiasa menjenguk toko buku di mana pun. Dan biasanya sekalian yang besar, kalau kunjungan ke kota tak terlalu lama. Tapi di Paris, toko buku besar tak mudah terlihat. Mungkin terpisah dari kawasan wisatawan, aku pikir. Jadi aku sengaja naik taksi, dan minta diantar ke grandes librairies. Chauffeur menganggap itu bukan request yang mudah. Ia mengusulkan ke Saint-Michael saja. Di sana banyak toko2 buku yang agak besar, katanya. Ternyata, memang di Perancis ada hukum yang mengatur penjualan buku. Buku diatur agar harganya sama, baik dibeli di toko besar, toko kecil, ataupun online. Maka toko2 buku kecil dan sedang bisa bersaing dan berumur panjang; berbeda dengan di banyak negara, di mana toko2 buku kecil mulai hilang dikalahkan toko besar dan toko online. Kebijakan yang menarik, dan berhasil membawa kami ke Le Quartier Latin lagi :).

Sambil, kali ini, menikmati secangkir kopi.